退職届の正しい書き方とマナー

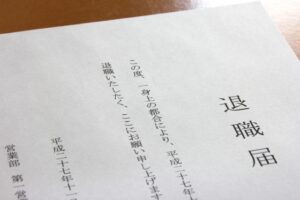

退職届とは?基本の理解

退職届とは、会社に対して正式に退職の意思を示すための書類です。一般的には、就業規則に基づいて、所定の期間前に提出することが求められます。この書類は、退職希望者の意思を明確に記録する重要な手段であり、会社側もこれをもとに業務の引き継ぎや人事処理を行うため、適切な形式と内容が必要です。

マナーを守った退職届の提出方法

退職届は直属の上司に対して、口頭での退職意志の表明の後に手渡しするのが基本マナーです。提出するタイミングとしては、就業規則に定められた期間よりもやや余裕を持たせると、業務の引き継ぎにもスムーズに対応できます。また、私用での外出時や勤務終了間際ではなく、落ち着いて話せる時間帯を選ぶのが望ましいです。

必要なサイズと用紙の選び方

退職届に使う用紙は、一般的にA4またはB5の白無地の縦書きが好まれます。罫線入りの便箋でも問題ありませんが、シンプルで清潔感のあるデザインを選びましょう。紙の厚さや質感にも気を配ることで、より誠実で丁寧な印象を与えることができます。

退職願との違いを解説

退職願は、あくまで退職したいという「希望」を伝える文書であり、会社側の承認を前提としています。一方で、退職届は「退職することを通知する」文書であり、基本的には一方的な意思表示です。会社の規定や状況によってどちらを使用すべきかが異なるため、上司や人事部門に確認することが重要です。

退職届の正しい折り方

基本的な折り方の手順

退職届を折る際には、まず書類全体を清潔な手で扱うことが大切です。一般的には三つ折りが基本とされており、まず上から三分の一を折り、次に下から三分の一を折って全体を均等にします。文章の上部が外側に来るようにし、開封した際にすぐに内容が読めるよう配慮するのがポイントです。

4つ折りの方法と使用例

4つ折りは主に小型の封筒を使用する場合に適しています。まず縦に半分に折り、次に横に半分折ることで、全体をコンパクトにまとめることが可能です。ただし、4つ折りは折り目が多くなるため、丁寧に折らなければ文書が傷んだように見える可能性があります。使用する際には、封筒のサイズや会社の慣例に合わせて選択しましょう。

折り方のポイントと注意点

退職届の折り方で重要なのは、相手に丁寧な印象を与えることです。折り目がずれていたり、紙がシワになっていると、印象を損ねる可能性があります。折る前に軽くガイドラインをつけておくと、正確な仕上がりが得られます。また、封筒の中で文書が動かないよう、折った書類を封筒にしっかりと納めることも忘れずに。

手紙のマナーに基づく折り方

退職届はビジネス文書でありながら、手紙としての丁寧さも求められます。手紙のマナーとして、文面が相手に対して失礼のないよう内側に折ることが原則です。また、封筒を開いたときに自然な流れで読み始められるように、折り方の向きと順番にも気を配りましょう。このような配慮が、社会人としての礼儀を示す一環となります。

退職届の記載内容

退職届の住所と宛名の書き方

退職届には自分の住所と氏名を明記し、宛名としては通常、直属の上司や所属部署の責任者の役職名を記載します。会社名や代表者名を書くこともありますが、慣習に従うことが大切です。書き方としては、敬称を忘れず、右寄せで丁寧に記載しましょう。部署名の記載が必要な場合は、会社名の次に部署名を添える形で記載します。

表面と裏面の記載内容

退職届の表面には、件名「退職届」と中央に大きく書き、その下に本文を記載します。本文では、退職の意思と希望日を簡潔に述べ、最後に日付と署名を記入します。裏面には基本的に何も記載しませんが、企業によっては捺印欄や備考欄が設けられている場合がありますので、指示がある場合はそれに従います。

理由の書き方と例文

退職理由については「一身上の都合により」と書くのが一般的です。個別の事情を書く必要はありませんが、退職願では多少具体的に述べることもあります。例文としては、「私事で恐縮ですが、このたび一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ここにお願い申し上げます。」といった丁寧な表現が適切です。退職理由を簡潔にしつつ、感謝の意を込めた文章が望まれます。

手書きとパソコン作成の違い

手書きは温かみがあり、丁寧な印象を与えられる反面、字が読みにくいと逆効果になる可能性があります。パソコン作成は整った書式で読みやすく、誤字脱字のリスクが少ない利点がありますが、形式的に感じられる場合もあります。企業によっては手書きを推奨する場合もあるため、事前に確認するのが安心です。どちらの場合も、印刷時の用紙の選定や余白の取り方に注意し、見やすく整った仕上がりを心がけましょう。

退職届の封筒の選び方

封筒の種類とサイズについて

退職届を入れる封筒は、基本的に白無地で封ができるタイプのものが推奨されます。サイズは、三つ折りにしたA4用紙がちょうど収まる長形3号(120mm×235mm)や長形4号(90mm×205mm)が一般的です。封筒には「退職届」と縦書きで記載するのがマナーであり、表面には宛名を記載せずにシンプルに仕上げます。社内書類としての体裁を保つため、カラフルな封筒や柄付きのものは避け、落ち着いた印象のものを選びましょう。

郵送時の郵便番号と注意点

退職届をやむを得ず郵送する場合には、封筒に相手先の住所・郵便番号・宛名をしっかりと記載します。郵便番号は正確に記入し、郵便事故を防ぐためにも「簡易書留」などの追跡可能な方法を利用するのが安全です。また、中の書類が濡れたり折れたりしないよう、クリアファイルに挟んでから封入するとより丁寧な印象を与えることができます。封筒の表面には「親展」や「重要書類在中」と記載すると、受取人にとって分かりやすくなります。

手渡しと郵送のメリット・デメリット

手渡しは、感謝の気持ちや誠意を直接伝えることができる最大のメリットがあります。円満退職を目指す場合には、できる限り対面で渡すことが理想的です。一方、郵送は事情により出社できない場合や遠方の場合に便利ですが、文書だけでは真意が伝わりにくいというデメリットがあります。そのため、事前に電話などで事情を説明し、了承を得てから送ると丁寧な印象を与えることができます。どちらの方法でも、誠意を示す工夫が重要です。

退職届のテンプレート

無料テンプレートの紹介

退職届を作成する際に便利なのが、インターネット上で提供されている無料のテンプレートです。これらは一般的なフォーマットに沿って作成されており、初心者でも簡単に記載を進めることができます。WordやPDF形式でダウンロード可能なものが多く、縦書き・横書きの両方に対応しているテンプレートもあります。フォーマルな表現が含まれているため、そのまま印刷して使用することも可能です。また、文例が入っているものは、自分の状況に合わせて一部を修正するだけで完成度の高い書類が作れます。

企業別テンプレートの特徴

一部の企業では、自社の書式に則った退職届テンプレートを配布していることがあります。これは会社ごとのルールや様式が反映されており、指定の記載項目や提出形式がある場合に対応しやすくなっています。たとえば、退職理由や退職希望日、部署名の記載方法が独自に定められているケースもあります。そのため、テンプレートを利用する前に、社内の人事担当者や就業規則を確認し、適切な形式で提出できるように準備しておくことが重要です。

自己流アレンジの注意点

退職届を自分で作成する際に、文章や構成を自己流で大きく変更することは避けた方が無難です。形式が崩れると、意図が正確に伝わらなかったり、会社側に失礼と受け取られる場合があります。文面には敬語や定型表現を用い、過度な装飾や私的なメッセージは控えるようにしましょう。また、独自フォーマットを使う際は、ビジネス文書としての体裁が保たれているか、第三者にも読みやすいかを確認することが必要です。

退職届の提出時の注意点

上司への手渡し方法

退職届は原則として直属の上司に手渡しするのがマナーです。提出前に口頭で退職の意思を伝え、了承を得たうえで、改めて書面として退職届を提出する流れが一般的です。手渡す際には、封筒に入れて清潔感を保ち、「お時間よろしいでしょうか」と丁寧に声をかけるなど、相手への敬意を示す態度も重要です。提出の場では、簡潔に感謝の気持ちを伝えると、円満な印象を残すことができます。

適切な提出タイミングと方法

退職届は、就業規則に定められた退職希望日の1カ月前や2週間前など、定められた期間を守って提出することが基本です。繁忙期や長期休暇前などを避け、業務に支障が出ないように配慮したタイミングが望ましいです。提出前に引き継ぎの準備状況や今後の予定を整理しておくと、上司への説明もスムーズになります。社内メールやチャットでの事前相談も、誠意を示す一つの方法です。

引き継ぎの重要性と準備

退職の際には、後任者への引き継ぎが非常に重要です。引き継ぎ資料を作成し、業務の流れ、注意点、関連する書類やデータの保存場所を明確に伝えることが求められます。また、口頭での説明や必要に応じた同行・実演も有効です。引き継ぎを丁寧に行うことで、職場に対する最後の貢献となり、自分自身の評価にも繋がります。信頼関係を保ちながらスムーズに退職するためにも、引き継ぎは計画的に準備を進めましょう。

転職を考える際の退職届の活用法

転職活動と退職届の関係

転職活動を本格的に始める際には、まず現在の職場との関係を整理する必要があります。退職届の提出はその一環であり、新たなキャリアへ進む準備段階として重要な手続きです。退職の意思が固まったら、まずは求人情報を精査し、面接の日程や入社時期と現在の業務の引き継ぎが重ならないよう計画を立てる必要があります。退職届の提出によって、現職との関係を明確にし、スムーズに転職先との調整が行えるようになります。

求人情報とキャリアアドバイザーの役割

転職活動では、求人サイトだけでなく、転職エージェントやキャリアアドバイザーの活用も効果的です。自分のスキルや経験を踏まえたうえで、最適な求人を紹介してくれたり、面接対策や職務経歴書の添削などのサポートも受けられます。また、退職届の提出タイミングや退職交渉の進め方など、現在の職場とのやり取りに不安がある場合も、キャリアアドバイザーが相談に乗ってくれることがあります。信頼できる第三者のサポートを受けながら、より納得のいく転職を目指すことができます。

退職届提出後のフローと手続き

退職届を提出した後は、上司や人事担当者との面談を経て、正式な退職日が決定します。その後は、引き継ぎ資料の作成、社内機器や備品の返却、社保・雇用保険の手続きなど、多くの事務処理が発生します。転職先への入社準備も並行して進める必要があるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。また、在職中の有給休暇の活用や、退職証明書・離職票の発行依頼なども忘れずに行うことで、転職後の手続きがスムーズになります。

退職届作成に役立つQ&A

よくある質問とその回答

退職届はどのタイミングで提出すべきか、どのような用紙や書式が適切なのかなど、退職にまつわる疑問は多くあります。例えば「退職願と退職届の違いは?」「パソコンで作成しても良いのか?」「封筒には何を書けばいいのか?」などが代表的です。これらの質問には、実際の提出経験者の声や企業の就業規則などを参考にした明確な回答を知ることが大切です。また、インターネット上の信頼できる情報源や転職エージェントのQ&Aコーナーも活用できます。

マナー違反に陥らないためのポイント

退職届の提出においては、書類の内容だけでなく、提出の仕方にもマナーが求められます。突然の提出や、上司以外への手渡し、封筒に宛名を書かないといった行動は、マナー違反とされる可能性があります。また、感情的な言動を伴うと、職場での印象が損なわれてしまうこともあります。穏やかな態度で、適切なタイミングを選び、丁寧な言葉づかいを意識することで、スムーズで気持ちの良い退職を実現できます。小さな配慮が、円満退社の鍵となります。

不安を解消するためのアドバイス

退職届を提出する際には、「本当に辞めてよいのか」「周囲にどう思われるか」「新しい職場は大丈夫か」など、不安を抱えるのが自然です。そうした時は、信頼できる同僚や家族、キャリアアドバイザーに相談することで、客観的な視点が得られます。また、事前に退職後の流れや手続きの準備をしておくことで、安心感が生まれます。不安な気持ちを抑え込まず、計画的に対処することが、心身ともに健やかな転職・退職への第一歩となります。