うさぎの数え方で迷ったこと、ありませんか?

「うさぎって『一羽』って数えるの?それとも『一匹』?」そんなふとした疑問を持ったことはありませんか? 子どもに聞かれて答えに詰まったり、SNSでどちらかを使って「間違ってるよ」と言われた経験がある方もいるかもしれません。

うさぎのように、見た目や動きが独特な動物は、数え方も特別だったりして混乱しやすいですよね。 中には「なんで鳥でもないのに“羽”なの?」と不思議に思った方もいるでしょう。

実は、どちらも間違いではないんです。数え方には意味や背景があり、知れば知るほど面白く感じるかもしれません。

このページでは、うさぎの数え方の基本から、文化的な背景、楽しい雑学までやさしく紹介していきます。 日常のちょっとした疑問がスッキリ解決するだけでなく、話のネタとしても役立つ内容をお届けします。

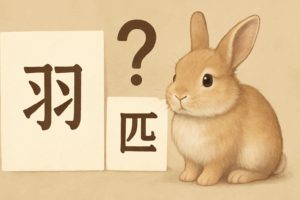

「羽」と「匹」どっちが正しいの?うさぎの数え方の基本

まずは一番気になる、「羽」と「匹」どちらが正しいのかという点から見ていきましょう。

日常生活では、うさぎを「一羽」と数えることがありますが、「一匹」でもまったく問題ありません。 実際、ペットショップや動物病院では「一匹」と言われることの方が多いかもしれませんね。 飼い主さん同士の会話でも「うちの子、三匹いるよ〜」なんてやり取りをよく耳にします。

一方で、国語辞典や書籍などでは、うさぎを「羽」で数えるとされていることもあり、これは少し特別な扱いなんです。 「羽」は本来、鳥を数える助数詞ですが、うさぎにだけ使われるのはちょっと不思議ですよね。

その背景には、日本の文化や宗教の影響があるのです。詳しくは次のセクションでご紹介します。

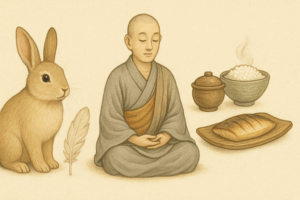

うさぎを「羽」で数える理由|仏教や昔の食文化の影響って?

うさぎを「羽」と数える由来には、昔の日本の食文化や仏教の教えが関係しています。

昔の日本では、仏教の影響で肉を食べることが禁じられていました。でも、狩猟などでどうしても動物を食べる必要があった人たちは、鳥のように“羽がある”と見なすことで、うさぎを「鳥の一種」として扱っていたそうです。

この工夫により、うさぎを食べても“鳥を食べている”という形にすることができ、仏教の戒律に反しないという解釈が広まりました。

特に江戸時代には、うさぎを「鳥」として食べたり、「羽」で数えたりする習慣が一般的となり、その名残が今も続いているのです。

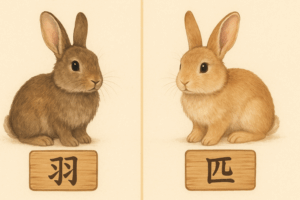

実はどちらも正解?「羽」と「匹」のやさしい使い分け方

「羽」と「匹」には、それぞれ自然に使われやすい場面があります。

たとえば、日常会話や話し言葉では「匹」を使うことが多く、 「うちのうさぎ、3匹いるの」と言ってもまったく問題ありません。 「うさちゃん、かわいいね!何匹いるの?」なんて言われたら、ほっこりしますよね。

一方で、書き言葉や文章、昔話や伝統的な表現では「羽」が使われることもあり、 「月には一羽のうさぎがいる」など、詩的なニュアンスを出したいときに選ばれます。

どちらを使っても間違いではないので、場面に合わせて自然な言葉を選べば大丈夫です。 むしろ、言葉の選び方にちょっとこだわることで、より豊かな表現ができるようになりますよ。

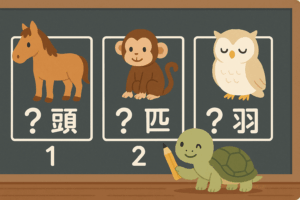

クイズで学ぼう!いろんな動物のユニークな数え方

動物の数え方って、実はとってもユニークで楽しいんです!

たとえば、

- 馬は「一頭(いっとう)」

- 猿は「一匹(いっぴき)」

- 鳥は「一羽(いちわ)」

- 牛は「一頭」

- 魚は「一尾(いちび)」

など、それぞれ違った数え方があります。

「イルカは一頭?一匹?」など、ちょっとしたクイズ形式で学ぶと、お子さまと一緒に楽しみながら覚えられますよ。

家族で話しながら「じゃあカニは?」「カエルは?」なんて盛り上がるのもおすすめです。

ちょっと気になる!「うさぎ」という名前の由来って?

「うさぎ」という言葉の語源には、いくつかの説があります。

その中でもよく知られているのが、うさぎの跳ねるような動きに由来するという説です。「ウサギ」という音の響きが、素早く飛び跳ねる様子を表していると考えられているんですね。

ほかにも、古語で「う」と「さぎ」がそれぞれ意味を持ち、「う」は「得る」「優れた」、「さぎ」は「咲き」「先」などを表し、縁起の良い意味が込められているとする説もあります。

また、日本の昔話や文化とも深く結びついていて、「月にはうさぎがいる」「月で餅をついているうさぎ」などのイメージは、小さなころから親しまれてきた方も多いでしょう。中秋の名月にはお団子をお供えしながら、月のうさぎに想いをはせた経験がある方もいるのではないでしょうか。

さらに、うさぎは「卯(う)」という干支にも登場し、縁起が良い動物とされています。飛び跳ねることから「運気が上がる」「成長する」という意味でも親しまれてきました。

このように、うさぎという名前には、動きや音の響き、文化的背景、さらには縁起まで、たくさんの意味や物語が込められているんです。

うさぎのかわいい豆知識

うさぎは見た目の可愛さだけでなく、性格や特徴もとっても魅力的です。

- 耳が長いのは、暑さを逃がすためや音をよく聞くためなんです。実はうさぎの耳には体温調節の役割もあり、暑いときには血管が広がって熱を逃がす仕組みになっています。

- ふだんは静かだけど、実は「ブーブー」と鼻を鳴らすような声を出すことがあります。これは喜びや不満、甘えたい気持ちを表現していることもあるんですよ。

- ペットとしても人気が高く、ケージの中でも比較的静かに過ごせることや、トイレのしつけがしやすい点などから、室内で飼いやすいと感じる方が多いです。

- さらに、毛づくろいがとっても上手で、清潔好きな一面も。

家族に迎える前に、こうした豆知識を知っておくと、うさぎとの暮らしがより豊かで楽しいものになりますね。

どうして日本語には数え方が多いの?数詞のしくみミニ講座

日本語では「本」「枚」「個」「頭」など、数え方(助数詞)がとても多く、それぞれに使い分けがあります。

たとえば、

- 長いもの(鉛筆、傘など)には「本」

- 薄くて平たいもの(紙、布など)には「枚」

- はっきりした形のある小さな物(リンゴ、おにぎりなど)には「個」

- 動物には「匹」、大きな動物には「頭」

など、対象の性質に合わせて助数詞を選びます。

このような複雑なしくみは、物の形や使い方を大切にする日本人ならではの感性から生まれたものといわれています。

外国語ではあまり見られないこの助数詞文化は、日本語の奥深さや美しさを感じさせてくれます。最初は難しく感じても、意味がわかるととても面白く、言葉への興味もぐんと広がりますよ。

日々の会話や読み物の中でも、意識して使ってみると、より自然な日本語表現が身についてくるかもしれません。

Q&Aでおさらい!うさぎの数え方に関するよくある疑問

Q1:「羽」って間違いじゃないの?

→ いいえ、間違いではありません。うさぎを「羽」と数えるのには、きちんとした文化的背景があります。もともと鳥を数える時の「羽」をうさぎに使うようになったのは、仏教の戒律や江戸時代の食文化が影響しているからなんです。由来を知ると、「羽」という数え方にも納得がいきますよね。

Q2:いつから「羽」で数えるようになったの?

→ 江戸時代ごろからだと言われています。当時、肉食が禁止されていた仏教の教えに従って、人々はうさぎを「鳥」とみなして食べる工夫をしました。

そのため、うさぎも鳥と同じく「羽」で数えるようになったのです。こうした表現は時代を越えて受け継がれ、今も一部の場面では使われているんですね。

Q3:どんな場面でも「羽」を使えばいいの?

→ 実は「羽」と「匹」にはそれぞれ向いている場面があります。たとえば、詩や昔話、文学的な表現では「羽」が使われることが多いです。

「月には一羽のうさぎが…」なんて素敵ですよね。でも、日常会話やSNSなどカジュアルな場面では「匹」が自然。ですので、使うシーンに応じて選べばOKです。

Q4:子どもにどちらを教えるべき?

→ 両方知っていると安心です。「匹」が使いやすい一方で、「羽」も知識として持っていると、日本の文化や歴史にふれられる良い機会になりますよ。

学校では「匹」と教えることが多いかもしれませんが、補足として「羽」も紹介してあげると◎。

まとめ|うさぎが「羽」と呼ばれる理由、もう迷わない!

うさぎを「羽」と数える理由には、日本の歴史や文化がたっぷり詰まっていましたね。

「羽」も「匹」も、それぞれに意味があって、正解・不正解ではなく“使い分け”がポイントです。

これからは、誰かに聞かれても自信をもって答えられますし、シーンに合わせて使い分けることで、より豊かな日本語表現を楽しめそうですね♪