この記事でわかること |詐欺を見破り、家族を守る知識と対策

- なぜこのメールが危険なのか、その理由をわかりやすく解説

- 詐欺メールに共通する特徴や、簡単にできる見破り方

- うっかりリンクをクリックしてしまったときに、すぐに取るべき行動

- 日常生活で今からすぐにできる詐欺メールの予防策

- 家族や身近な人にも伝えたい、詐欺対策の基本ポイント

- 子どもや高齢者でも理解しやすい伝え方と注意喚起の方法

- 実際の被害例から学ぶ、メール詐欺の怖さと対策の大切さ

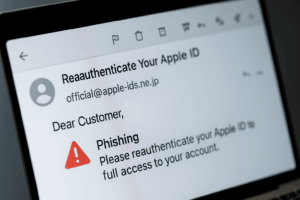

「official@apple-ids.ne.jp」から届く詐欺メールとは?

件名は「Apple IDを再証認してください」や「アカウントが一時停止されました」など、不安をあおる内容が特徴です。メール本文にはAppleのロゴや公式に見えるようなデザインが丁寧に施されており、まるで本物のように錯覚させる工夫がなされています。

また、リンクボタンの色や文体、署名の雰囲気までも公式に寄せているため、注意深く見ないと見分けが難しいのが現状です。特にスマートフォンで受信した場合、表示領域が狭いためさらに気づきにくく、信じ込んでしまうケースも少なくありません。

こんなメールに注意!実際にあった被害例

・Apple IDが乗っ取られ、サブスクリプションの勝手な購入や、他人による端末操作が発生。復旧までに数日かかり、精神的なダメージも。

・クレジットカード情報を入力してしまい、高額な請求が発生。気づいたときにはすでに決済されていたという被害も。

・SNSで「私も引っかかった!」という投稿が相次ぎ、特にスマホから受信した人の被害が目立つ。

・詐欺メールのリンク先でApple IDとパスワードを入力してしまい、iCloud上のデータを削除されたケースも。

・フィッシング被害に遭ったあと、同じメールアドレス宛にさらに別の詐欺メールが届くようになったという報告もあり、被害が連鎖的に広がっている。

Appleの公式メールとの違いはここ

・Appleからの公式メールには、必ず特定の定型フォーマットがあります。ロゴやレイアウトが統一されていて、装飾や配色もブランドガイドラインに沿っています。

・送信元アドレスは「@apple.com」など、Appleが管理する正規ドメインで送られてきます。一方、詐欺メールでは似せたドメイン(例:apple-ids.ne.jp)を使用していることが多いです。

・URLも、公式メールではhttps://apple.com/ 〜のように明確ですが、詐欺メールでは一見それらしいものの、微妙に異なる偽URLになっていることがあります。

・文体はとても丁寧で自然な日本語です。詐欺メールでは、機械翻訳のような不自然な文法や漢字の誤用、「様」が抜けていたり、読みにくい表現が使われていることがあります。

・また、Apple公式メールには利用者名が記載されていることが多く、汎用的な「お客様」などの呼び方だけの場合は注意が必要です。

見破れる!詐欺メールのチェックポイント5つ

・送信元アドレスが本物か確認:

本当にAppleからのメールであれば「@apple.com」などの正規ドメインになっています。見慣れないアドレスや、似ているけど少し違うドメイン(例:apple-ids.ne.jp)は要注意です。

・文章の違和感に注目:

変な日本語、機械翻訳のような言い回し、「お客様へ」などの不自然な呼びかけがあれば、詐欺の可能性が高まります。

・リンク先アドレスをプレビュー:

パソコンならマウスを重ねると、スマホなら長押しするとリンクのURLが表示されます。怪しい文字列や「.net」「.xyz」などの見慣れないドメインはクリック厳禁です。

・添付ファイルは立ち上げない:

ZIPファイルやPDFなどが添付されている場合、ウイルス感染や個人情報の流出につながる可能性があります。開かずに削除するのが鉄則です。

・Apple公式サイトで照合:

メールに書かれている内容が本物か不安なときは、必ずAppleの公式サイトやサポートから直接確認しましょう。検索して調べ直すのが安全です。

なぜ届く?迷惑メールが自分に来る理由

メールアドレスの流出:

懸賞サイトや会員登録時に入力したメールアドレスが第三者に渡ってしまうことで、迷惑メールの対象になります。意図せず登録していたサイト経由で情報が漏れるケースも少なくありません。

スパム送信プログラムに登録された:

自動的にメールアドレスを収集するロボットが存在し、そこに登録されたアドレスには大量のスパムが送信されるようになります。メールアドレスの文字列が単純なほど狙われやすくなります。

件名やデザインで騙されやすい:

最近の詐欺メールはAppleや他の大手企業の公式メールをそっくりに真似て作られており、視覚的にも本物と見分けがつかないほど巧妙です。特にスマホ表示では差がわかりづらく、つい開いてしまう人が多いです。

登録時に「第三者提供を許可する」などに気づかずチェックを入れてしまった場合、その情報が名簿業者へと渡り、迷惑メールの連鎖が始まることもあります。

【緊急対策】リンクを押してしまったらすぐやること

もし間違ってリンクをクリックしてしまった場合でも、冷静に対処すれば被害を最小限に抑えることができます。以下の手順をひとつずつ実行して、自分の情報を守りましょう。

・Apple IDのパスワードをただちに変更する:

不正アクセスを防ぐため、すぐに新しい安全なパスワードに切り替えましょう。念のため、他のApple関連サービスのパスワードも見直すことをおすすめします。

・Appleの公式サイトからログイン履歴を確認:

自分以外のログインがないか確認しましょう。身に覚えのないログインがあれば、Appleサポートに報告を。

・クレジットカード会社へすぐに連絡:

もしカード情報を入力してしまった場合は、不正利用を防ぐためにカード会社に連絡して利用停止や再発行を依頼しましょう。

・消費者センターや警察への相談も検討:

被害に遭った、もしくは不安な場合は、最寄りの消費生活センターやサイバー犯罪相談窓口に相談することで、今後の対策や助言を受けられます。

万が一に備えて、これらのステップをスマホのメモや紙に控えておくと安心です。

今すぐできる!迷惑メールを防ぐ予防策

・2段階認証は必ず設定:

Apple IDだけでなく、ほかの主要なサービス(Google、LINE、Instagramなど)にも2段階認証を導入することで、たとえパスワードが漏れても被害を防げます。

・アドレスを用途別に使い分ける:

ショッピング用、登録用、個人用などメールアドレスを複数使い分けることで、迷惑メールが届く範囲を限定できます。被害が拡大しにくくなります。

・メールフィルタでブロック:

迷惑メールフィルターや迷惑メールフォルダをうまく活用することで、不審なメールが受信トレイに届かなくなり、誤って開いてしまうリスクも減ります。

・セキュリティアプリも有効:

スマホやPCにセキュリティソフトを導入しておくと、フィッシングサイトへのアクセスを自動で遮断したり、危険なメールを警告してくれる機能があります。

・身近な人とも情報を共有する:

詐欺の手口は日々進化しています。自分だけでなく、家族や友人と最新情報を共有しておくことで、被害の予防に大きくつながります。

・不要なメルマガやサイトの登録は避ける:

登録する際は信頼できるサイトかをよく確認し、不必要な登録やチェックボックスの自動同意には注意しましょう。

最新詐欺の傾向と注意点

・Apple以外にも変わる詐欺に見せかけたメール:

最近ではAmazonや楽天、銀行、宅配業者など、さまざまな企業を装った詐欺メールが増えています。件名や差出人に信頼感のある名称を使い、本文も本物そっくりに作られているため、注意が必要です。特に「ご利用状況の確認」や「不正利用の疑いがあります」といった緊急性を煽る文面が多く見られます。

・SMS詐欺も増加中:

ショートメッセージ(SMS)を使った詐欺も広がっています。スマホに届く「荷物のお届けに関する重要なお知らせ」や「利用停止のお知らせ」などが典型的で、記載されたリンクをタップすると偽サイトへ誘導され、IDやパスワード、クレジットカード情報などを入力させようとします。文字数が限られているため簡潔で本物らしく見えるのが厄介な点です。

・高齢者や子どもを狙う手口も:

インターネットやスマホの操作に慣れていない高齢者や、好奇心旺盛な子どももターゲットにされやすくなっています。子どもが利用するアプリ内広告から誘導されたり、高齢者がパソコンで開いたメールにだまされてしまうケースも報告されています。家族全員で危険性を共有し、日ごろから声を掛け合うことが大切です。

子どもや高齢の家族を守るためにできること

・一緒にメールを確認する習慣を:

日常的に「このメール、怪しくない?」と声をかけ合うことで、家族全体の意識が高まり、被害を防ぎやすくなります。特に高齢のご両親には、こまめに見守る姿勢が大切です。

・フィルターや認証設定を作業一緒に:

スマホやパソコンの迷惑メールフィルター設定、2段階認証などのセキュリティ設定を、わかりやすく説明しながら一緒に行うことで、操作に不慣れな人でも安心です。

・思いやりのある伝え方も大切:

間違ってメールを開いてしまっても、責めるのではなく「こういうこともあるよ」「次から一緒に確認しようね」とやさしく伝えることが、信頼関係と防犯意識の向上につながります。

・情報を共有する機会を作る:

テレビのニュースやSNSで見た詐欺事例などをきっかけに、家族内で自然に話題にする場を持つと、注意力を保ちやすくなります。

・子どもには楽しく学べる工夫を:

小さなお子さんには「怪しいサイトには近づかないルール」などを、絵本や動画で学べる教材を使って教えるのも効果的です。

【保存版チェックリスト】このメール、詐欺かも?と思ったら

・チェック5項目をさっと確認:

送信元アドレス、文面の日本語、リンク先のURL、添付ファイルの有無、そして公式サイトとの照合。この5つのポイントを素早くチェックするだけで、詐欺の可能性を高確率で見抜けます。

・スマホに画面キャプチャや印刷で保存:

あやしいメールを見つけたら、削除する前に画面をキャプチャして保存しておくと、あとから家族と共有しやすくなります。また、紙に印刷して冷蔵庫など目につく場所に貼っておけば、高齢の家族も確認しやすくなります。

・困ったら迷わず相談する:

自分で判断できないときは、Appleのサポート窓口や消費者センターに相談を。無理に対応しようとせず、まずは「誰かに聞く」ことも大切です。

・情報は定期的に更新する:

詐欺の手口は日々進化しています。チェックリストを数ヶ月ごとに見直したり、新しい情報を追加することで、より効果的に自分と家族を守ることができます。

まとめ|自分や家族を守るために、知ることから始めよう

迷惑メールや詐欺メールの被害は、誰にでも起こり得るものです。ちょっとでもあやしいと感じたら、すぐに調べてみる習慣を持つことがとても大切です。リンクをむやみに押さない、メールを安易に開かない、この基本的なルールを守るだけでも被害の多くは防げます。

さらに、自分ひとりで気をつけるだけでなく、家族や身近な人たちともこの知識や注意点を共有しておくことが安心につながります。特にお子さんや高齢の家族とは、日ごろからコミュニケーションをとりながら、不審なメールが来たらすぐに相談できる環境をつくっておきましょう。

「知っているかどうか」で差が出るのがネット詐欺の世界。今日知ったことを、ぜひ身近な人にも伝えて、自分と大切な人たちを守る力に変えていきましょう。