【まずはチェック】ぶり照り焼きのよくある悩みTOP3

焼くとパサついてしまう

せっかく美味しく作りたいのに、焼いたらパサパサ…。

そんな経験はありませんか?せっかく脂がのったぶりなのに、口に入れた瞬間に水分が飛んでしまっていたら残念ですよね。実は火加減や焼き時間のちょっとした違いが大きく影響しているんです。

特に中までしっかり火を通そうとして強火にしすぎると、表面が焦げやすく、内側はパサつきやすくなります。ふっくら仕上げるには、焼きすぎず、中火から弱火でじっくり加熱することがポイントですよ。

タレが焦げついてしまう

味付けの決め手となるタレ。でもタイミングを間違えると焦げの原因に。特に砂糖やみりんが入っている甘めの調味料は焦げやすいので、最初から入れてしまうと焼き上がりの前に焦げついてしまいます。

タレは魚の表面に焼き色がついた後に加え、軽く煮詰めるようにすると、焦げつきにくく照りも出やすくなります。焦げを防ぎながら美味しいタレを絡めるには、最後の仕上げに加えるのがコツです。

臭みが残ってしまう

ぶりはとっても美味しい魚ですが、下ごしらえを省くと生臭さが気になることもあります。特に皮付きのぶりは脂や血合いの部分が臭みの原因になることが多いので、調理前にしっかりと下処理をすることが大切です。

例えば、塩をふって10分ほど置いてからキッチンペーパーで水分を拭き取ったり、熱湯をかけて表面のぬめりを落としたりすることで、ぐっと臭みが抑えられます。ちょっとのひと手間で、仕上がりに大きな差が出ますよ。

固くなるのはなぜ?ぶりの照り焼きが失敗しがちな理由

多くの家庭でやりがちなNGポイント

火を強くしすぎたり、焼きすぎたりすると、ぶりの身がギュッと固くなってしまいます。とくに、表面に焼き色をつけたいあまりに高温で一気に焼いてしまうと、中まで火が通る前に外側が焦げてしまい、見た目は美味しそうでも食感はパサパサに。

反対に、火加減が弱すぎても皮がパリッとせず水っぽい仕上がりになりがちです。最初に中火で皮目をしっかり焼き、裏返したら弱火でじっくり火を通すのが理想的な流れ。焦らず丁寧に火を入れることで、ふんわりジューシーな仕上がりになりますよ。

固くなったぶりの見分け方とは?

表面が白っぽくなり、切ったときにポロポロと崩れてしまう場合は、火が入りすぎているサインです。さらに、食感がキュッと縮んでいて、噛んだときに繊維が口に残るような印象がある場合も注意ポイント。

仕上がりがしっとりしていないときは、火加減や加熱時間を見直してみましょう。タレがうまく絡まない、照りが出ない場合も加熱のしすぎが関係していることがあるので、焦げる前に火を止める勇気も大切です。

天然ぶりと養殖ぶり、仕上がりの違いも要チェック

天然ぶりは脂が控えめであっさりとした味わいが魅力ですが、加熱すると身がしまって固くなりやすい傾向があります。特に冬場の天然ぶりは味わいは絶品ですが、調理法によってはパサついてしまうことも。

一方、養殖ぶりは脂のノリがよく、しっとりと仕上がりやすいため、照り焼きのような焼き料理には扱いやすい素材です。どちらを使う場合も、それぞれの特徴に合わせた調理を意識すると、ふっくら美味しい照り焼きに仕上がりますよ。

美味しさは下ごしらえで決まる!ふっくら仕上げる事前テクニック

臭み取りのポイントと簡単なやり方

塩をふって10分ほど置き、出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取るだけ。これだけで臭みがかなり減りますよ。さらに、塩をふることで表面のたんぱく質が浮き出て、臭みの元を取り除きやすくなります。

時間に余裕があれば、塩をふった後に熱湯をかけて「霜降り処理」を行うのもおすすめ。表面のぬめりや脂が落ちて、よりクリアな味わいに仕上がります。冷水でさっと締めてからキッチンペーパーで水分を丁寧に拭き取りましょう。

塩・酒で下味をつけるベストタイミング

焼く30分前に塩と料理酒で軽く下味を。しっとり&うまみUPに繋がります。特に料理酒には臭みを和らげ、ぶりのうまみを引き立てる効果があるので、忘れずに活用しましょう。塩は控えめにしつつ、まんべんなく振るのがコツ。

時間がないときでも15分程度おくだけで風味が変わってきます。下味をつけることで、調味料が染み込みやすくなり、照り焼きダレとのなじみもぐっと良くなります。

柔らかくするための「漬け込み法」や「温度管理」

冷蔵庫から出して常温に戻しておくことで、ムラなく火が入ります。冷えたままだと表面ばかり先に火が通り、中はレアなままになりやすいので注意。さらに、調理前に10分〜20分程度、みりんや酒を含む漬けダレに漬けておくと、身がしっとりやわらかくなります。

漬け込みすぎると塩辛くなるので、調味料の濃さに応じて調整を。短時間でも効果があるので、時間がないときにもぜひ試してみてください。

皮の処理はどうする?剥くべきか残すべきか

皮つきのまま焼くと、香ばしさと風味が楽しめます。パリッと仕上げたい方にはおすすめです。皮にはコラーゲンも含まれており、焼いたときのパリッとした食感と、しっとりとした身とのコントラストが魅力。

苦手な方は下処理の段階で皮を取り除いても構いませんが、皮目から焼くことで型崩れもしにくくなります。皮を活かすかどうかは、お好みとレシピに応じて選んでみましょう。

キッチンペーパー・ザルの使い方で仕上がりが変わる?

余分な水分はキッチンペーパーで拭き取ってから調理しましょう。焼きムラ防止になります。さらに、塩をふって出てきた水分や、解凍したぶりのドリップをしっかり吸い取ることで、タレが絡みやすくなり、味ムラが防げます。

ザルにのせて余分な水分を下に落とすだけでも効果的です。ちょっとした手間ですが、このひと手間がプロの仕上がりにつながりますよ。

焼き方が命!ぶりが固くならない調理法

フライパン調理のコツ|火加減と焼き時間の黄金比

中火で表面をしっかり焼いたあと、弱火でじっくり火を通すのがコツ。片面2〜3分が目安です。最初にしっかりと焼き色をつけることで、香ばしさと見た目の美味しさがアップします。

焼き色がついたらすぐに裏返し、焦げ付かないよう火を弱め、蓋をして蒸し焼きにすることで、中までふっくら仕上がります。

焦げが心配な場合は、途中で少量の酒をふり入れると蒸気で火が通りやすくなり、よりジューシーな仕上がりに。

表面はカリッと中はふんわりに仕上げる焼き方

焼く前に表面に薄く片栗粉をまぶしておくと、パリッとしながら中はジューシーに保てます。片栗粉の衣が余分な水分を閉じ込めてくれるので、焼いても中のしっとり感がキープされます。

また、タレが表面に絡みやすくなり、照りも出やすくなるという嬉しい効果も。焼きムラを防ぐためには、片栗粉は薄く均一にまぶすのがポイントです。

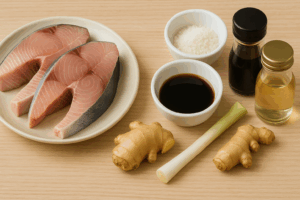

照り焼きダレの黄金比と入れるタイミングの裏技

醤油:みりん:砂糖=2:2:1が定番。最後にタレを加えて煮詰めると、照りとコクがアップします。タレは焦げやすいので、魚の表面にしっかりと焼き色がついた後に加えるのが基本。

さらに煮詰めすぎず、軽くとろみがついた状態で火を止めると、食べる時にほどよく絡みやすくなります。お好みでしょうが汁やにんにくを少量加えると、風味が引き立ってさらに美味しくなりますよ。

照りをつける「追いダレ」のコツとタイミング

仕上げ直前にタレを追加して絡めると、つやつやでお店のような仕上がりに。1回目のタレで煮詰めたあと、火を止める直前にもう一度軽くタレをまわしかけて余熱で絡めると、照りがしっかりと出ます。

さらに、盛り付け前にスプーンで残ったタレを上からかけると、見た目にも華やかで食欲をそそる一皿になります。

ぶりの厚さ別!焼き時間の目安早見表

厚さ1cm:片面2分ずつ/厚さ2cm:片面3〜4分+蓋をして蒸し焼きがおすすめです。さらに、厚切りのぶりを使う場合は、中まで火を通すために途中で酒を加えたり、蓋をしてじっくりと加熱することがポイントです。

逆に薄切りのぶりは火が通りやすい分、焼きすぎに注意しましょう。仕上げの直前に身の弾力を軽く押してチェックすれば、火の通り具合を見極めるヒントになります。

実践編!ふっくら美味しいブリ照り焼きレシピ集

クックパッドでも人気の王道レシピ

材料も手軽で簡単なのに本格的!初心者でも安心して作れます。しょうゆ・みりん・砂糖の基本の調味料で作る甘辛いタレが、ぶりのうまみをしっかり引き立ててくれます。

調理のポイントを押さえれば、ふっくらジューシーな仕上がりになりますよ。たくさんのレシピが投稿されている中でも、評価が高いものを参考にすれば、初めての方でも失敗しにくいのでおすすめです。

冷凍・作り置きOK!便利なアレンジアイデア

作り置きしておけば、お弁当や夕飯のもう一品にも◎。冷凍保存も可能です。一度に多めに作って小分けにしておくと、忙しい日のおかずとして重宝します。

冷蔵庫で自然解凍してから軽く温めれば、味も食感も美味しさそのまま。照り焼きにしたぶりをフレーク状にして混ぜご飯にしたり、ほぐしておにぎりの具にするのもおすすめです。

初心者でも失敗しないシンプルレシピ

少ない材料でOK!タレをからめて焼くだけの時短レシピもおすすめ。醤油・みりん・酒・砂糖の4つを1:1:1:0.5の割合で混ぜるだけで、簡単なのにコクのある味わいに。

材料はスーパーで手軽に手に入るものばかりなので、買い物の負担もありません。忙しい平日の夕飯づくりにもぴったりで、短時間でパパッと作れるのが魅力です。

固くなっても大丈夫!残り物ぶりの美味しいリメイク術

しっとり感が戻る再加熱テクニック

電子レンジで加熱する際は、ふんわりラップ&少し酒を振ると、ふっくら感が戻ります。さらに、一緒に入れる水分としては、料理酒のほかに白だしやだし汁を少量加えると、風味が増してより美味しくなります。

また、加熱時間は一気に長くかけるよりも、短時間で様子を見ながら少しずつ温めるのがコツです。加熱しすぎると再び固くなってしまうので、様子を見ながら加減してください。冷凍していたものは、冷蔵庫で自然解凍してから温めると、ふんわりした食感を保ちやすくなりますよ。

照り焼き丼・ぶりサラダ・ほぐし和えなどアレンジ提案

細かくほぐしてマヨネーズと和えたり、ご飯にのせて丼にしたりと活用方法はたくさん!照り焼きぶりを細かく刻んでマヨネーズやポン酢と和えれば、さっぱりとしたおかずサラダに。少し残ったぶりを玉ねぎスライスやきゅうりと合わせてサラダにすれば、見た目も栄養バランスもバッチリ。

また、ほぐしたぶりに白ごまを混ぜておにぎりの具にしても美味しくいただけます。和風から洋風まで幅広いアレンジができるのも、ぶり照り焼きの魅力です。

子どもにも人気!ぶり照り焼きの洋風アレンジ

チーズをのせて焼いたり、マヨ+パン粉で焼いても美味。お子さんも食べやすい味に。ぶりをひと口サイズに切って、溶けるチーズと一緒にオーブントースターで焼けば、まるで魚のグラタン風に仕上がります。

マヨネーズにパン粉と粉チーズを加えてぶりにのせて焼くと、サクサク食感とコクのある味わいで、子どもウケも抜群です。さらに、ケチャップを少量加えると、甘酸っぱい味がアクセントになり、苦手な魚もペロリと食べてくれますよ。

お弁当に入れるときの注意点とコツ

しっかり冷ましてから詰めましょう。タレを絡め直すと見た目も美味しそうに♪また、汁気をしっかり切ってから詰めることで、他のおかずへの影響を防げます。ごはんに直接のせる場合は、タレがしみ込みやすいように少しごはんを冷ましておくのがベスト。

冷めても固くなりにくいぶりの部位を選んだり、小さくカットしておくと食べやすさもアップします。彩りとして、ブロッコリーやパプリカなどを添えれば、栄養も見た目もバランスのとれたお弁当になりますよ。

よくある悩みを解決!ふっくら仕上げのQ&A

「火が入りすぎる」「パサつく」などの失敗対策集

火が強すぎたり時間をかけすぎると失敗のもと。中火→弱火が安心です。特に焦って高温で一気に火を通そうとすると、ぶりの水分が逃げてしまい、仕上がりがパサついてしまいます。火加減は最初に中火で焼き目をつけ、その後は弱火でじっくり火を通すのが基本。

さらに、焼きすぎを防ぐには、片面が焼けたらすぐに返し、全体で6分〜8分程度を目安にすると失敗しにくいです。焼きながら途中で酒を少し加えて蒸気で調理すると、しっとり感もキープできますよ。

厚切りぶりでもふんわり仕上げる裏技とは?

蓋をして蒸し焼きにすることで、厚みがあってもしっとり仕上がります。ぶりの厚みがあると火の通りにムラが出やすいため、蓋を活用して蒸気を閉じ込めながらじっくり火を入れるのがコツです。

さらに、少量の水や料理酒を加えて蒸し焼きにすれば、乾燥を防ぎながらふんわり仕上げることができます。焼き終わったあと、しばらく余熱で置くことで、さらに中までじんわり火が入り、しっとり感が保たれます。

フライパン以外でも作れる?オーブン・グリル・魚焼き器との違い

グリルなら皮がパリッと、オーブンなら一気に火が入るので厚切り向きです。フライパンに比べて、グリルは遠赤外線で外側をしっかり焼き上げるため、皮目のパリッとした食感を楽しみたい方におすすめ。

一方、オーブンは予熱してから一気に加熱するため、全体にムラなく火が通りやすく、厚切りのぶりや人数分を一度に作りたいときに便利です。魚焼き器も皮が香ばしく仕上がりやすく、焼き目がきれいにつくのが特徴です。それぞれの調理器具の特性に応じて、好みの食感を選んでみましょう。

冷凍保存はOK?解凍時にふっくらさを保つポイント

自然解凍または低出力レンジ解凍がおすすめ。焦らずゆっくり戻しましょう。冷凍する際は、できるだけ空気を抜いてラップでぴったり包み、密閉袋に入れて保存するのがコツです。解凍するときは、冷蔵庫で一晩かけて自然解凍すると水分が出にくく、食感も変わりにくいです。

急いでいる場合は、電子レンジの解凍モードや低出力(200W程度)で時間をかけてゆっくり解凍するのがポイント。表面が乾燥しやすいので、ラップを軽くかけるのも忘れずに。

【コラム】もっと楽しむ!ぶりに関する豆知識&調味料の話

「ぶり」は出世魚!照り焼きだけじゃない活用法

ぶりは成長によって名前が変わる「出世魚」として知られています。関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリと名前が変化していくのが特徴です。縁起の良い魚として、お正月料理にもよく使われます。

そんなぶりは、照り焼きだけでなく、塩焼きやぶり大根、しゃぶしゃぶ、ぶりの漬け丼など、さまざまな料理で活躍してくれます。脂ののり具合や切り身の厚さを活かして、料理の幅を広げてみるのも楽しいですよ。

みりん・酒・砂糖、代用するならどれがいい?

みりんがない場合は、砂糖+酒で代用可能です。基本の比率としては、みりん大さじ1に対して酒小さじ2+砂糖小さじ1を目安にすると、風味も近づきます。みりんは甘みだけでなく、照りやつや感を出す役割もあるので、代用する際は照りが出やすいように少し煮詰めてあげると◎。

本みりんの代わりにみりん風調味料を使う場合は、甘さが強めなので砂糖の量を調整するのもポイントです。手元にある調味料で工夫できるのも家庭料理の楽しさですね。

【季節別】冬のぶり vs 夏のぶり、旬の違いと選び方

冬のぶりは「寒ぶり」と呼ばれ、脂がしっかりとのっていてとろけるような食感が魅力です。特に12月〜2月頃にかけては、身も厚く、旨味が凝縮されているので、照り焼きやしゃぶしゃぶにぴったり。

一方、夏のぶりは脂が控えめでさっぱりとした味わいになるため、カルパッチョや梅だれなどさっぱり系の味付けに向いています。季節によって食べ方を変えることで、ぶりの魅力を1年中楽しめますよ。

まとめ|ぶりの照り焼きは“準備と焼き方”がカギ!

・臭み取りと下味が仕上がりを左右する

・焼き方とタレのタイミングでふっくら感をキープ

・調理器具や火加減の工夫でも仕上がりに差が出る

・冷凍保存や再加熱の方法も知っておくと便利

・リメイクも活用して、最後までおいしく楽しめる

おうちでも、簡単にプロっぽい味を楽しめますよ。基本のテクニックを押さえるだけで、ぐっと本格的な一品に。ぜひ今晩のおかずに、ふっくらぶりの照り焼きを取り入れてみてくださいね♪