- はじめに|カメムシ被害、意外と身近なこの悩み

- カメムシってどんな虫?まずは基本を知ろう

- カメムシが家に入ってくる理由とは?

- カメムシの種類別|見分け方と適した対策

- 【屋内編】いますぐできるカメムシ対策

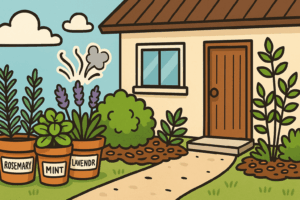

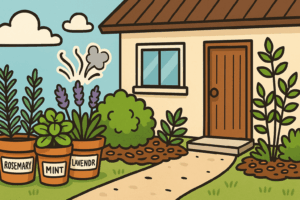

- 【屋外編】家の外からしっかり予防しよう

- 洗濯物&照明トラブルの防ぎ方

- カメムシが家に入ったときの応急処置ガイド

- 地域で違う?カメムシ発生の傾向と注意点

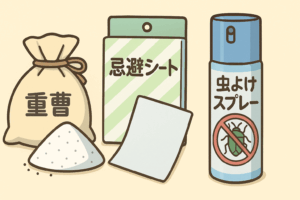

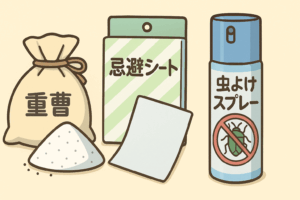

- 今すぐ買える!おすすめのカメムシ防除グッズ

- カメムシが寄りつかない家づくりの工夫

- 来年こそ出さない!長期的なカメムシ予防計画

- 対策を「続ける」ための習慣化のコツ

- うっかりミスに注意!よくあるカメムシ対策の落とし穴

- 知っておくと安心!カメムシにまつわる豆知識

- カメムシ対策Q&A|よくある疑問にお答え

- まとめ|今日からできる!カメムシ対策のポイント総整理

はじめに|カメムシ被害、意外と身近なこの悩み

最近増えている?カメムシの被害と実例

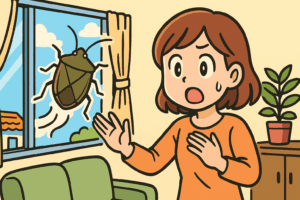

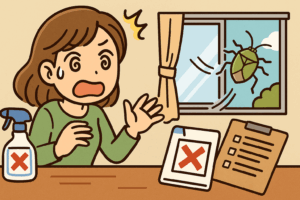

カメムシって、気づくと家の中にいたり、洗濯物にくっついていたりと、意外と身近な存在ですよね。網戸をすり抜けて部屋に入ってきたり、ベランダの植物に集まっていたりと、気がつかないうちに私たちの生活圏に近づいてきています。特に秋になると「また来た!」なんて声もよく聞きますよね。最近では、都市部のマンションでも高層階にまでカメムシが飛んでくるケースも増えており、どんな住環境でも油断できません。しかも、あの独特の嫌なニオイを放つので、見つけた瞬間に思わず後ずさりしてしまう方も少なくありません。とはいえ、あわてず冷静に対応することで、落ち着いて対処できますし、大きな問題になる前に防ぐこともできますよ。

カメムシ対策は「知ること」から始まる

まずはカメムシについてよく知ることが、対策の第一歩です。「なぜ入ってくるのか?」「どんな場所を好むのか?」など、カメムシの習性を理解しておけば、必要以上に怖がることもなくなりますし、的確な防除策も立てやすくなります。例えば、光に集まる習性があることを知っていれば、夜に電気をつけっぱなしにしない工夫ができますし、すき間から入り込む習性を理解していれば、早めに窓枠やドア周辺のチェックをするようになります。ムリなく、でも効果的に対策するためにも、まずは正しく知ることから始めましょう。

カメムシってどんな虫?まずは基本を知ろう

種類や見た目の特徴、どんなところが苦手?

カメムシは体が平べったく、背中に三角形の模様があるのが特徴です。全体的に小さめで、種類によっては光沢のある緑色や地味な茶色をしていることもあります。翅(はね)をたたむときに三角の模様が背中中央に現れるのが見分けやすいポイントです。動きはそこまで速くなく、ふわふわとした飛び方をするため、つかまえようとしても意外と逃げられやすい虫です。小さなすき間にも入ってこれるほど体が薄いので、窓のサッシやドアのすき間などにも注意が必要です。

また、寒さや強い匂いに弱く、特にハッカやミントなどの香りにはとても敏感です。ハッカ油を薄めたスプレーを網戸や窓のまわりに吹きかけるだけでも、ある程度の忌避効果があるといわれています。他にも強風や乾燥した空気が苦手で、風通しのよい場所や定期的な換気も予防につながります。

あの独特なニオイの正体と発生の仕組み

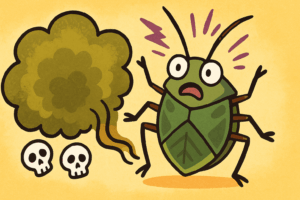

カメムシを潰してしまうと広がる、あの独特なニオイ…。これは、カメムシが敵から身を守るために出す「防衛物質」によるもので、体の一部にある臭腺という器官から放出されます。においは強烈で、長時間服や室内に残ってしまうこともあり、場合によっては気分が悪くなることも。

この臭腺はカメムシにとっては“武器”のようなもので、少しでも刺激を与えられたと感じるとすぐに発動されるため、むやみに触ったり潰したりするのは絶対にNGです。掃除機で吸い込んでしまった場合も、内部で潰れてしまってにおいが充満することがありますので、紙コップやガムテープを使って優しく捕まえるようにしましょう。においを出させないためには、できるだけ静かに、そしてそっと扱うことが大切です。

出現しやすい時期と気候|春・夏・秋の行動パターン

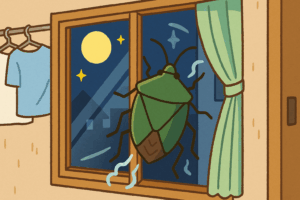

カメムシは春から秋にかけて活動が活発になります。特に気温が上がってくる4月以降から徐々に見かけるようになり、夏にかけて繁殖し、秋になると越冬のための隠れ場所を探して動き出します。秋は気温の変化に敏感になる時期でもあり、暖かい室内を目指して家の中に入り込もうとするケースが増えるのです。

また、秋晴れの日などは日差しの当たるベランダや窓辺に集まりやすく、洗濯物や網戸の近くでじっとしていることも。気温が下がる夕方になると一斉に動き出すこともあるため、洗濯物の取り込みや窓の開閉には注意が必要です。季節によってカメムシの行動パターンを知っておくことで、事前に備えることができ、安心して暮らせるようになりますよ。

カメムシが家に入ってくる理由とは?

家の構造や立地が原因?カメムシの侵入経路

古いお家や、すき間の多いサッシまわり、換気口などはカメムシが入りやすいポイントです。とくに築年数が経っている家では、建材の劣化や微細なひび割れが生じやすく、そこからカメムシが入り込むことがあります。また、ベランダに面した部屋や、木造住宅では隙間が生じやすいため要注意です。わずか1〜2mmのすき間でもカメムシはするりと侵入してくるので、「これくらいなら大丈夫」と油断せず、すべての開口部を確認することが大切です。雨戸のレールや網戸のズレ、換気扇のフードも見落としがちなポイント。家の構造や立地を踏まえた定期的な点検と、隙間をふさぐためのパテやテープなどの簡易的なグッズの活用も効果的ですよ。

光・ニオイ・洗濯物…意外な誘因

カメムシは光に引き寄せられる性質があります。特に紫外線を含む光に強く反応するため、夜間の照明や蛍光灯が窓越しに見えていると、そこを目指して集まってくることが多いのです。網戸を閉めていても完全には防げないため、カーテンでしっかり遮光するのも効果的です。また、外干しの洗濯物に寄ってくるケースも多く、白っぽいタオルや衣類には特に注意が必要です。植物の香り、特に果物のような甘い香りにも敏感に反応するので、ベランダで育てる植物やアロマディフューザーの香り選びにも気を配ると安心です。こうした意外な誘因を減らすだけでも、カメムシの侵入リスクを大きく下げることができます。

カメムシが好む環境と避けたい条件

カメムシは、日当たりが良く乾燥した環境を好みます。特に日中に太陽の光がよく当たる南向きのベランダや外壁などに集まりやすく、気づけば何匹もじっととまっているなんてことも。さらに、風通しが悪く、物が多く散らかっている場所は、彼らにとって絶好の「隠れ家」になります。ベランダや庭に植木鉢や園芸用品を積み上げていたり、段ボールや荷物を長期間置きっぱなしにしていると、カメムシがそのすき間に入り込んでしまうことがよくあります。逆に、湿度が高かったり風通しがよい場所はあまり好まず、定期的に掃除をして空気の流れを作ることで、カメムシが寄りつきにくい環境を整えることができます。また、定期的な水まきや植物の手入れも、間接的に予防効果があります。

カメムシの種類別|見分け方と適した対策

クサギカメムシの特徴と行動パターン

よく見かける茶色っぽいカメムシは、クサギカメムシという種類で、日本国内でも非常に分布が広い代表的なカメムシです。体長は約15mm前後で、背中に特徴的な模様があります。秋になると、山や林から住宅地に移動してきて、日当たりの良い外壁や網戸、サッシまわりに大量にとまる姿が見られます。ときには10匹以上が集団で窓枠にびっしり…なんてこともあるほどです。また、防衛本能が非常に強く、ちょっとした刺激でもすぐに強烈なニオイを発するため、見つけたときはそっと静かに追い払うことが大切です。

この種類の対策には、物理的な侵入防止に加えて、香りで寄せつけない対策が有効です。市販の虫よけスプレーの中でも、ミントやシトラス系の香りが含まれたタイプが効果的とされています。網戸の四隅やサッシの溝、換気口のまわりなど、侵入の可能性がある場所にしっかりと吹きかけておくと、予防効果が期待できます。

ツヤアオカメムシの対処ポイント

緑色で光沢のある体をしているのがツヤアオカメムシです。名前の通り、ツヤのある美しい緑色をしており、一見すると観賞価値がありそうな虫にも見えますが、そのニオイはやはり強烈。特に果物や野菜の香りを好むため、畑やガーデニングエリアでよく見かける傾向があります。

ツヤアオカメムシは、トマトやピーマンなどの実を好んで吸汁するため、家庭菜園をしている方にとっては頭の痛い存在です。見た目の印象がやさしく、油断してしまいがちですが、他のカメムシ同様に触れたり潰したりすることで臭いが発生するため注意が必要です。植物の近くで見かけたら、できるだけ早めに防虫ネットを使ってガードしたり、忌避効果のあるスプレーを使ったりすることで、被害を未然に防ぎましょう。

カメムシの見分け方と注意点

色や形である程度の種類を見分けることができますが、近くでじっくり観察するのは難しいこともあります。クサギカメムシは地味な茶色、ツヤアオカメムシは鮮やかな緑と覚えておくと簡単ですが、個体差や季節によって色味が違うこともあるので完全な判断は難しいかもしれません。

また、種類に関わらず、むやみに近づいたり触れたりすることは避けましょう。特に子どもやペットがカメムシに興味を持ってしまうことがありますが、触ることでニオイが手についたり、衣類に付着したりして後々困ることになりがちです。それぞれの特徴を把握しておけば、状況に応じた対策をとることができ、ストレスを減らして安心して過ごせるようになりますよ。

【屋内編】いますぐできるカメムシ対策

室内で見つけたときの正しい対処法

カメムシを見つけても、まずは深呼吸をして、決して慌てず落ち着いて対処することが大切です。パニックになって無理に追い払おうとすると、カメムシが驚いてあの嫌なニオイを出してしまうことがありますので注意しましょう。対応の際は、ティッシュや紙コップ、空き瓶などを使って、そっと包み込むようにして捕まえるのがコツです。特に紙コップは中が見えるので、虫の動きが確認できて安心です。

捕まえたら、ベランダや屋外の安全な場所で静かに逃がしてあげましょう。もし触れるのがどうしても苦手な場合は、ガムテープなどでやさしく取り除く方法もあります。ただし、カメムシを潰してしまうと、強烈なニオイが出てしまうため絶対に避けてください。

また、掃除機で吸い込んで処理しようとする方もいらっしゃいますが、これはおすすめできません。掃除機の中で潰れてしまうと、機器内部にニオイが残ってしまい、しばらく不快な状態が続く可能性があります。どうしても吸い取りたい場合は、使い捨ての紙パック式掃除機を使い、すぐにパックごと捨てるなどの工夫が必要です。

室内での対処は、あくまで静かに、そして慎重に。できるだけ刺激しないことを心がけましょう。

すき間・網戸の簡単チェック&DIY封じ技

窓やドアのパッキン部分、換気口まわりのすき間というのは、普段の生活ではなかなか意識しにくい場所ですよね。しかし、カメムシにとっては格好の侵入経路になってしまうのです。こうした場所を放置していると、知らないうちに室内に入ってしまうこともあるので、しっかりと対策しておきましょう。

まずは、窓やドアの開閉部分を目視で確認し、光が漏れていないかチェックします。指を当てて風が通っていないか確かめるのもおすすめです。そのうえで、100円ショップやホームセンターで手軽に入手できる「すき間テープ」や「虫よけフィルター」を活用すると、誰でも簡単に封じることができます。

貼り付ける際は、清掃して乾いた面にしっかり圧着するのがコツです。加えて、すき間をふさぎすぎることで室内の通気が悪くならないよう、必要に応じて定期的に換気を行いましょう。また、ドアや窓を開けっぱなしにしない習慣を身につけることも、カメムシの侵入を防ぐために非常に効果的です。

100均アイテムでできる!侵入防止グッズ活用術

100均では、カメムシ対策に役立つアイテムが驚くほど豊富にそろっています。たとえば、網戸に簡単に貼れる虫よけシートは、外からの侵入を防ぎながら見た目もスッキリ。貼るだけでOKなので、DIY初心者の方でも手軽に取り入れられるのが魅力です。

また、香り付きの防虫スプレーはラベンダーやレモングラスなど、ナチュラルな香りが楽しめるタイプも多く、玄関やベランダ周辺にシュッとひと吹きするだけで防虫対策ができます。見た目もおしゃれで、インテリアの邪魔をしないパッケージが多いのもうれしいポイント。

さらに、すき間に貼るパッキンテープや虫除けカーテンなども100均で手に入ります。これらを活用すれば、サッシや窓枠などからの侵入も防げますし、季節の変わり目にあわせて気軽に交換できるのも便利です。

かわいらしいデザインのアイテムや、ナチュラルテイストの防虫雑貨なども多くそろっているので、見た目を楽しみながら虫対策できるのは、100均ならではの魅力。お子さんと一緒に選んだり、季節ごとに変えてみたりするのも楽しいですよ。

【屋外編】家の外からしっかり予防しよう

ハーブや植物で防ぐ|おすすめの種類と配置

カメムシが嫌うといわれているハーブには、ローズマリーやミント、ラベンダー、レモングラスなどがあります。これらは独特の香りがあるため、虫よけ効果が期待されているんです。鉢植えにして窓辺や玄関まわりに置くだけでも、自然なバリアを作ることができます。

例えば、ラベンダーは紫の花も美しく、見た目にも華やか。ミントは成長も早く、ちょっとした料理にも使えるので、実用性もばっちりです。ローズマリーは香りが強く、乾燥にも強いので、ガーデニング初心者の方にも育てやすい植物ですよ。

ベランダの手すり部分や、玄関脇の鉢植えスタンドなどを活用して高さを出すと、香りの広がり方も効果的に。ナチュラルでおしゃれな見た目を保ちながら、虫除けができるというのは、うれしい工夫ですね。緑のある暮らしを楽しみながら、カメムシ対策ができるなんて一石二鳥です。

ベランダ・外壁・玄関まわりの掃除チェックリスト

落ち葉やホコリがたまりやすいベランダや玄関まわりは、カメムシにとって格好の隠れ場所になってしまいます。とくに植木鉢の裏やエアコンの室外機のまわりなど、普段は気にしない場所も意外と要注意です。こういった場所は湿気もこもりやすく、虫が居つきやすくなります。

週に一度は、ほうきやブラシを使って隅々まで掃除を行いましょう。落ち葉や枯れ草はこまめに取り除き、排水口も詰まらないように気を配ることが大切です。また、掃除の際には目視で壁の状態もチェックし、外壁やサッシにひび割れがあるようなら、早めに補修しておくと安心です。

コーキング材や外壁補修用のシール材は、ホームセンターやネットショップで手軽に購入できます。こうした補修を定期的に行っておくことで、虫の侵入口を減らすことができ、快適な環境を保つことにもつながります。

カメムシが嫌う色・匂い・素材を取り入れる工夫

カメムシは、明るい色や刺激の強いにおいに敏感です。とくに柑橘系の香りやミント、ユーカリ、ハッカなどのアロマオイルは忌避効果があるとされていて、虫が近寄りにくくなるといわれています。

例えば、アロマストーンやリードディフューザーを使って、玄関や窓辺に香りを漂わせるだけでも、虫よけ対策になりますし、お部屋の雰囲気づくりにもぴったりです。ハンドメイド好きな方なら、アロマスプレーを自作してスプレーするのもおすすめです。

さらに、ナチュラル素材でできた防虫アイテムも人気があります。天然素材の防虫サシェや、木製チップに香りをしみこませたものなど、デザイン性も高く、インテリアにさりげなくなじむのが魅力です。こうしたアイテムを使えば、見た目もおしゃれに、しかも気軽に防虫対策を取り入れられます。

香りや素材の力を借りて、心地よく、そして自然に虫を遠ざける工夫を楽しんでみてくださいね。

洗濯物&照明トラブルの防ぎ方

干すとき要注意!洗濯物に付かせないポイント

カメムシがよく付着するのが洗濯物。特に白っぽい衣類やタオルは、太陽光を反射しやすいため、虫にとって目立ちやすく、引き寄せられる原因になります。洗濯物を外に干す際は、できるだけ光の反射が少ない色の衣類を外側に干すなどの工夫も効果的です。

取り込む前には、一枚ずつパンパンと振って、虫がついていないかをしっかり確認しましょう。特にタオルやパーカーのフード部分、ポケットの中など、布が重なったり入り組んだ場所は見逃しやすいので要注意です。

また、風が強い日にはカメムシが風に乗って衣類にくっついてしまうことも。風向きを気にして干す場所を選んだり、風の強い日は室内干しに切り替えるのもおすすめです。夕方の取り込みもポイントで、暗くなる前に取り込むことで、光に誘われてくる虫の付着を防ぎやすくなります。

洗濯物の干し方や取り込み方を少し工夫するだけでも、カメムシの侵入リスクは大きく減らせますよ。

カメムシを引き寄せる光の特性と防ぐコツ

カメムシは、紫外線を多く含む特定の波長の光に強く引き寄せられる習性があります。特に夜間、室内の明かりが窓から漏れていると、その光に反応して集まってくることが多くなります。

そのため、室内照明は「虫が寄りにくい」とされる昼白色や電球色のLEDを選ぶと効果的です。LEDは紫外線の発生が少なく、蛍光灯よりも虫を寄せにくい性質を持っています。さらに、室内の明かりが外へ漏れないように、夕方以降はカーテンやブラインドをしっかり閉めることが大切です。

また、屋外の照明は防虫対応の電球に取り替えたり、センサー式のライトを設置するのもおすすめです。必要なときだけ点灯する仕組みにすれば、虫の寄りつきを減らし、電気代の節約にもつながります。

光に集まる虫の習性を理解して、照明の工夫をするだけでも、家に近寄るカメムシの数はかなり減らせるんです。ぜひ、今日から取り入れてみてくださいね。

ベランダ照明の選び方で虫をシャットアウト

玄関やベランダに設置する照明は、実はカメムシ対策においても重要なポイントになります。カメムシは夜間の光に誘われて寄ってくる習性があるため、照明の種類や設置場所を工夫するだけでも、かなりの効果が期待できます。

特におすすめなのが、人感センサー付きで、必要なときだけ点灯するタイプの照明です。人が通ったときだけ明るくなる仕組みなので、常時点灯による虫の誘引を防ぎ、エコで電気代の節約にもなります。

また、照明の色にも注目してみましょう。一般的な白熱球や蛍光灯よりも、昼白色や電球色のLED照明が虫を寄せにくいとされています。これはLEDが紫外線の放出量が少ないためで、虫の目にあまり反応しない波長を持っているからなんです。

防虫タイプの電球も市販されており、照明の交換だけで手軽に対策ができます。さらに、照明器具自体にカバーがついているタイプを選ぶことで、虫の侵入や死骸の溜まりを防ぐことも可能です。

取り付け位置もポイント。できるだけ玄関やベランダの奥まった場所に照明を設置し、光が外に漏れすぎないようにすると、より虫が寄りにくくなります。必要以上に明るくしすぎず、間接的な照らし方を意識するのも◎。

ちょっとした工夫で虫を遠ざけつつ、快適な夜の空間を保つことができますよ。

カメムシが家に入ったときの応急処置ガイド

手を汚さずに追い出す方法(掃除機NGな理由も解説)

カメムシは刺激にとても敏感な虫です。慌てて大きな動作をすると、驚いてニオイを出してしまうこともあります。ですので、まずは落ち着いて、静かに対応することが大切です。

おすすめの方法は、紙コップと厚紙を使ってやさしく外へ誘導する方法。紙コップでカメムシを覆い、下から厚紙をそっと差し入れて持ち上げるだけで、手を汚すことなくそのまま外に逃がすことができます。この方法ならカメムシを潰してしまう心配もなく、ニオイも発生しにくいので安心です。

一方、掃除機で吸い取る方法は一見手軽に思えますが、カメムシが掃除機の中で潰れてしまうと、内部にニオイが残ってしまう恐れがあります。フィルターやダストボックスの中に臭いがしみつくと、掃除機を使うたびにニオイが広がるという残念な事態にもなりかねません。こうした理由から、掃除機での吸引は避けたほうが無難です。

服や髪に付いた場合の安全な処理方法

カメムシがうっかり服や髪に付いてしまった場合も、慌てずに落ち着いて対応しましょう。驚いて手で払ってしまうと、カメムシが刺激を感じてニオイを出すことがあります。特に、髪に絡まってしまった場合は注意が必要です。

静かにゆっくりと手で払うか、ティッシュなどを使って優しく取り除くのがポイント。無理に引っ張ったり強く押したりせず、あくまでやさしく扱うことがコツです。その後は、念のため洗濯機で衣類を洗うか、シャワーで髪をしっかりと流しておくと安心です。ニオイが気になる場合は、レモン系のボディソープや柔軟剤を使うとさっぱりしますよ。

子どもやペットがいる場合の対処法

小さなお子さんやペットがいるご家庭では、カメムシへの接触をできるだけ避けるよう配慮が必要です。子どもは好奇心から虫に手を伸ばしてしまうこともありますし、ペットはじゃれて口に入れてしまう危険もあるため、目を離さないようにしましょう。

カメムシを見つけたら、大人がすぐに安全な方法で対処します。お子さんには「この虫はさわると臭くなるから見つけたら教えてね」と優しく説明しておくのもおすすめです。ペットに関しては、低い場所の洗濯物やカーテン、床に置いてあるバッグなどに虫が潜んでいないかを日常的にチェックすると安心です。

また、カメムシを見つけたときは、すぐに処理せずに放置しておくと、子どもやペットが先に気づいてしまうこともあります。見つけたらその場で確実に取り除いておくのが、家族全員を守るためのコツです。

地域で違う?カメムシ発生の傾向と注意点

都市部と地方での出没傾向の違い

都市部に住んでいると「高層階だから虫は来ない」と思いがちですが、実はそうとも限りません。カメムシは飛行能力が高く、風に乗ってベランダまで簡単にたどり着くことができます。特にマンションなどの集合住宅では、ベランダの植物や干してある洗濯物が誘因となって、思いがけず侵入してくることもあります。

一方、地方にお住まいの方は、周囲に田畑や林などの自然が多いため、カメムシの発生数が都市部よりも多くなる傾向があります。特に秋になると、集団で移動したり、日当たりのよい壁や窓辺に群がったりすることも。都市部・地方にかかわらず、それぞれの環境や建物の構造に応じて、ベランダや玄関まわりの防虫対策を整えておくことがとても大切です。

山間部・農村部で注意すべき季節・時間帯

山間部や農村部では、カメムシが活動的になる季節や時間帯に特に注意が必要です。なかでも秋は、彼らが冬越しの準備として家の中に入り込もうとする時期であり、動きがとても活発になります。また、晴れていて気温が穏やかな日には、日差しを求めて窓際や外壁に集まることがよく見られます。

とくに夕方の時間帯は、光を求めて家の明かりに引き寄せられる傾向があるため、洗濯物を取り込むタイミングや、窓やドアを開け閉めする時間には気をつけたいですね。また、畑仕事や外での作業後に、衣類やカバンに付着して室内に持ち込んでしまうこともあるので、玄関に入る前に軽く払い落とす習慣をつけるとより安心です。

寒冷地・温暖地でのカメムシ対策の違い

寒冷地では、気温がぐっと下がる秋から初冬にかけて、カメムシたちが暖かい場所を求めて家の中に入り込もうとする動きが活発になります。とくに、外壁のひび割れやサッシのすき間など、小さな隙間を見つけては、室内に入り込んで越冬しようとするのが特徴です。そのため、9月下旬から10月にかけての「事前の封じ込め対策」がとても重要になってきます。気密性の高い住宅ほど、室内が暖かくなるため、より注意が必要です。

一方、温暖地では冬の気温が比較的穏やかであるため、カメムシの活動は春先から一気に活発化する傾向があります。とくに3月〜5月にかけて、繁殖や餌を求めて飛び回ることが多くなります。洗濯物や植物、屋外の光などに誘引されやすくなるため、日常生活の中でのこまめなチェックと、こまやかな防虫対策がポイントになります。

このように、寒冷地と温暖地ではカメムシの活動時期や侵入のタイミングに違いがあるため、それぞれの地域の気候や生活リズムに合わせた対策スケジュールを組み立てていくことが、効果的な予防につながります。

今すぐ買える!おすすめのカメムシ防除グッズ

市販のスプレー・忌避剤・シートの使い方と選び方

ドラッグストアやホームセンターで販売されている虫よけスプレーや忌避シートは、手軽に使えて初心者にも安心な防虫アイテムです。スプレータイプには、直接カメムシに噴射して追い払う「接触タイプ」と、空間に散布して虫の侵入を防ぐ「空間タイプ」の2種類があります。それぞれの特性を理解して、使用する場所や目的に合わせて選ぶのがポイントです。

また、忌避シートは玄関のドアまわりや網戸、ベランダの出入口などに貼ることで、虫の侵入経路をふさぐ効果が期待できます。最近では、無香タイプやナチュラルな見た目のシートも増えており、インテリアを邪魔せずに使えるのも嬉しいところです。貼り直しができるタイプや、雨に強い防水仕様のものなど、季節や用途に応じて選びましょう。

さらに、電池式の虫除けディフューザーや、ソーラーライトと一体型になったアイテムも登場しています。こうした商品を活用することで、電源がない場所や屋外でも継続的な対策が可能になります。市販グッズを上手に組み合わせることで、より効果的なカメムシ対策が実現できますよ。

ナチュラル派に人気!アロマ・重曹の活用術

人工的な香りが苦手な方や、小さなお子さん・ペットがいる家庭では、アロマや重曹といったナチュラルな素材を使った対策が人気です。ペパーミントやレモングラス、ティーツリーなどの精油は、カメムシが嫌う香りとして知られており、ナチュラルな虫除けとして幅広く活用されています。

使い方としては、まず重曹を小さな布袋やお茶パックなどに入れ、そこに精油を2〜3滴たらします。この袋を玄関や窓辺、ベランダの隅などに置いておくだけで、香りがほんのり広がり、自然な虫よけ空間を作ることができます。また、玄関マットの下に仕込んだり、靴箱の中に入れたりするのもおすすめです。

さらに、アロマスプレーを手作りしてカーテンや玄関まわりに吹きかけると、香りによる虫除け効果だけでなく、お部屋全体がリラックスした雰囲気になります。精油を使う際は、肌や家具に直接触れないように注意しながら、適度な量を守って使うのがコツです。

自然の香りでやさしく虫を遠ざけるこの方法は、気分もすっきりし、気軽に楽しめるのが魅力です。毎日の暮らしに心地よく取り入れて、ナチュラル志向のカメムシ対策を楽しんでみてくださいね。

発生時期の予測に便利!「虫カレンダー」の活用法

カメムシが出やすい時期をあらかじめ把握しておくことで、慌てずに事前の対策がしやすくなります。特に春や秋といった活動が活発になる季節には、洗濯物や植物、照明など、ちょっとした油断が侵入のきっかけになることも。「虫カレンダー」は、そういったリスクを見える化してくれる便利なツールです。

具体的には、地域の気象予報や過去の発生状況を参考にして、「この時期は注意!」という期間をカレンダーに書き込んでおきます。たとえば、3月から5月には飛来数が増えることが多いため、その前に防虫スプレーやハーブの準備を済ませておくのが効果的。秋に向けても、9月から10月にかけての封じ込め対策が重要になるため、早めに予定しておくと安心です。

カレンダーには、月ごとに「やることリスト」もセットで書いておくとさらに実用的になります。防虫アイテムの補充や網戸の張り替え、照明の点検などを時期に合わせて記入しておけば、対策の抜け漏れも防げます。虫カレンダーを生活の中に取り入れて、より計画的で効果的なカメムシ対策を目指しましょう。

カメムシが寄りつかない家づくりの工夫

庭や玄関まわりの植物の選び方と配置法

ハーブの鉢植えを玄関前に置くだけでも、見た目が華やかになる上に、防虫効果も得られる一石二鳥のアイデアです。特にペパーミントやレモングラス、ローズマリーなどは、カメムシが苦手とする香りを持っているためおすすめです。鉢のデザインにもこだわると、よりおしゃれな玄関まわりが演出できます。

また、花壇やプランターを使って、ハーブや香りのある草花を高さや色合いを意識しながら配置すると、ナチュラルガーデン風の空間が広がります。見た目も楽しく、日々のガーデニングがより心地よい時間になりますよ。植物選びは見た目の好みだけでなく、育てやすさや香りの強さも考慮すると、長く続けられて安心です。

ゴミ・水たまり・雑草…日常の環境整備ポイント

庭やベランダにたまった落ち葉や雑草は、カメムシの隠れ家になりやすく、発生の原因になってしまうことがあります。特に湿気の多い場所や風通しの悪い隅は要注意です。週に一度でも、こまめに掃き掃除や草抜きをすることで、虫が寄り付きにくい清潔な環境を保つことができます。

また、植木鉢の受け皿にたまった水や、雨水が残ったままになっている場所もチェックしましょう。小さな水たまりができやすい場所は、虫たちの水分補給源にもなるので要注意。掃除のついでに水はけを良くする工夫をしておくと安心です。ゴミの保管場所も、密閉できるフタ付き容器を使うことで、虫の誘因を防ぐことができます。

カメムシが近寄りにくい生活習慣とは?

夜間に室内の照明が外に漏れると、カメムシなどの虫が光に引き寄せられてしまいます。そのため、暗くなってきたら早めにカーテンや雨戸を閉めて、室内の明かりが外に漏れないようにすることが大切です。レースカーテンだけでなく、遮光カーテンを併用するとさらに効果的です。

また、玄関やベランダのドアを開けたままにするのは避けましょう。開ける際はできるだけ手早く行い、虫が入るすき間を作らないようにします。帰宅時や換気時にも、照明の近くでドアを長時間開けないようにするなど、ちょっとした意識の積み重ねがカギになります。

日頃から「虫が入らない生活」を意識することで、ストレスの少ない暮らしが手に入ります。無理のない範囲で習慣づけていくと、家全体がカメムシにとって居心地の悪い空間になりますよ。

来年こそ出さない!長期的なカメムシ予防計画

発生シーズン前にしておきたい準備とは?

春が来る前に、すき間チェックやハーブの準備などを済ませておくと安心です。たとえば、窓のサッシや網戸の隙間、換気扇まわりなど、小さな穴やゆるみを見つけたら、すき間テープやコーキング材でしっかり補修しておくのがポイント。また、カメムシが苦手とするミントやレモングラスなどのハーブを、プランターで育てておくのもおすすめです。

このように早めに準備を始めておけば、秋口に慌てて対処する必要がなくなり、心にもゆとりが生まれます。対策スケジュールは、手帳やスマホのカレンダーに「虫対策の日」として記録しておくと忘れにくくなりますよ。

年間のスケジュール例と習慣化のコツ

季節ごとの行動をあらかじめ決めておくと、カメムシ対策が自然と習慣になります。たとえば、4月には網戸の張り替えチェックを行い、5月はハーブの苗を植えるタイミング。6月は梅雨入り前に庭の剪定をして、風通しを良くしておきます。

7月・8月はベランダや玄関まわりの掃除を強化し、9月には防虫スプレーの残量を確認、必要に応じて買い足しを。10月には換気口やドア下のすき間対策を徹底して、冬の侵入を防ぐ準備をします。

こうした月ごとのルーティンを作ることで、「やらなきゃ」が「自然とやってる」に変わります。スマホのリマインダーや家族での声かけも活用しながら、無理なく続けていきましょう。

冬越しさせない!秋の封じ込め対策

カメムシは寒くなると暖かい場所を求めて、家の中に入り込もうとします。特に9月から10月は、侵入を防ぐための大事なタイミングです。この時期に行っておきたいのが、サッシや換気口、エアコンの配管まわりなど、侵入口になりそうな場所の点検です。

点検時には、すき間を見つけたらコーキング材でしっかりふさぎましょう。換気口には防虫ネットを取り付けたり、網戸の四隅に市販の忌避剤スプレーを使用するのも効果的です。また、ベランダに落ち葉や不要なものがたまっていると、虫の隠れ家になりやすいので、こまめに片づけるようにしましょう。

外壁のヒビや小さな穴も、虫にとっては出入りしやすい通り道です。目立たないところほど注意して点検し、必要に応じて専門業者に相談するのもひとつの手です。こうした早めの対策で、カメムシの冬ごもりを未然に防ぎましょう。

対策を「続ける」ための習慣化のコツ

忘れずできる!チェックリストとメモ帳術

「今月の虫対策」として、チェックリストを冷蔵庫や玄関ドアなど、家族みんなの目につく場所に貼っておくと便利です。チェック欄をつけたリストにすることで、ひとつずつ達成感を得られ、やる気もアップします。手帳に挟んだり、ホワイトボードタイプにして繰り返し使えるようにするのもおすすめです。

かわいいメモ帳やキャラクターのスタンプ、色とりどりのシールなどを活用すると、ちょっとした楽しみにもなり、毎日の家事の中で「虫対策」も自然と組み込めるようになりますよ。お子さんがいるご家庭では、一緒に作成して貼ることで親子の時間にもつながります。

季節ごとに見直せるカレンダー管理法

スケジュール帳やカレンダーに「防虫スプレー交換」「網戸の点検」「ハーブの植え替え」などのメモを書き込んでおくと、うっかり忘れることなく対策を続けられます。たとえば、毎月1日は「虫チェックデー」と決めてしまうのもいいですね。

スマホのリマインダーやアラーム機能を使えば、忙しい日々の中でも忘れずに行動できます。アプリによっては写真付きで記録できるものもあるので、「この場所にスプレー済」など視覚的に残しておくことも可能です。

また、季節の変わり目に「虫対策の見直しタイム」を作って、家族で話し合いながら予定を立てるのもおすすめ。家全体の意識が高まり、より効果的な予防ができますよ。

デザインも楽しむ!自作の防虫ノート活用術

自分専用の「虫対策ノート」を作ることで、対策がもっと身近で楽しいものになります。お気に入りのノートやバインダーを用意して、月ごとの対策内容を書き込んだり、使用した市販グッズの感想をメモしたりすると、来年以降の参考にもなって便利です。

イラストやシールを貼ってデコレーションすることで、ノートを見る時間がちょっとした癒やしにもなります。防虫スプレーやハーブの効果がどのくらい持続したか、どんな虫が出たかなども記録しておくと、次回以降の対策に役立つ貴重なデータになります。

さらに、インスタやSNSで「虫対策ノート」を紹介している人のアイデアを参考にすると、より実用的で可愛いノートが作れます。あなただけのスタイルで、カメムシ対策も楽しく続けてみましょう。

うっかりミスに注意!よくあるカメムシ対策の落とし穴

スプレーの使いすぎは逆効果?正しい使い方

虫よけスプレーは「たくさん使えば安心」と思いがちですが、実はそれが逆効果になってしまうこともあります。スプレーに含まれる成分は、一定の濃度と使用頻度で効果を発揮するよう設計されています。必要以上に頻繁に使ってしまうと、カメムシが成分に慣れてしまい、かえって寄せつけてしまう原因になることがあるのです。

また、屋外用と屋内用ではスプレーの成分が異なることもあるため、使用場所に適した製品を選ぶことも大切です。スプレーする場所や回数は、商品に記載された説明をきちんと守りましょう。香りの強いタイプを選ぶ場合は、人やペットへの影響も考慮して、換気をしながら使うと安心です。正しい使い方を心がけて、カメムシに効果的な対策を取り入れていきましょう。

潰すと臭い以外にも!NG行動の注意点

カメムシをうっかり潰してしまうと、独特の強烈なニオイが一気に広がってしまいます。そのニオイは家具やカーテンなどにしみついてしまうこともあり、しばらくの間不快な空気が残ってしまいます。しかもそのニオイが、他のカメムシを呼び寄せてしまう「合図」になってしまうこともあるのです。

慌てて叩くのではなく、ティッシュやガムテープなどを使って静かに包み込み、そっと処理するのがポイントです。また、掃除機で吸い取ると本体の中で潰れてしまい、ニオイが掃除機内部に残ることがあるので避けた方が安心です。カメムシを見つけたときは、まず落ち着いて「刺激しない」対応を心がけてくださいね。

「無視する」は危険?早めの対処が鍵

「たった1匹だけだから大丈夫」とそのままにしてしまうのは、実はとても危険です。カメムシは単独で行動しているように見えて、実は仲間が近くにいるケースも多く、放置するとどんどん数が増えてしまう可能性があります。

また、見つけた場所によっては、すでに家の中に複数入り込んでいるサインかもしれません。特にカーテンの裏や観葉植物の陰などは、隠れやすく見落としがちです。一匹見つけたら、周囲もよく観察してみましょう。

早めに対処することで、広がりを防ぐことができます。「今のうちにやっておこう」という意識をもって、見つけ次第きちんと対応することが、快適な暮らしを守る第一歩になります。

知っておくと安心!カメムシにまつわる豆知識

カメムシのニオイはどこから出る?

カメムシのにおいの元は、体の腹側にある「臭腺(しゅうせん)」と呼ばれる器官から出ています。この臭腺は、外敵に襲われたときや、驚いたときに活性化され、独特の強いにおいを放つことで身を守る役割を持っています。

とくに刺激を受けたり、手で潰されそうになったりすると、この臭腺から油状の液体が分泌され、空気中に揮発して強い悪臭を発します。そのニオイは人間にとっては不快で、衣類や室内に残ると取れにくいため注意が必要です。

ちなみにこのニオイには、カメムシ同士の警戒信号としての役割もあり、ほかのカメムシに危険を知らせる効果もあるといわれています。つまり、1匹がにおいを放つことで、周囲に「危ないよ!」と合図しているわけですね。

実は益虫?カメムシと自然の関係

「カメムシ=嫌な虫」というイメージが強いですが、実はすべてのカメムシが悪者というわけではありません。中には、植物の害虫を食べてくれる“益虫(えきちゅう)”として活躍している種類も存在するんですよ。

たとえば、一部のカメムシはアブラムシや小さな昆虫を捕食する性質を持っており、農作物を守る働きをしてくれることもあります。特に有機栽培や自然農法の現場では、こうしたカメムシの存在が頼りにされていることもあるほどです。

もちろん、植物の汁を吸うタイプのカメムシもいますが、「すべてが害虫ではない」と知っておくと、ただ恐れるのではなく、少し客観的に見ることができるかもしれませんね。

海外ではどう対策しているの?

欧米でもカメムシ(英語で“Stink Bug”)は厄介者として知られており、とくに秋から冬にかけて家に入り込む害虫として問題視されています。アメリカやヨーロッパの家庭では、窓やドアのすき間に専用のシールを貼ったり、通気口にフィルターを設置したりして、侵入を防ぐ工夫がされています。

また、ハーブを利用した自然派の虫よけも人気があります。ペパーミントやユーカリなど、カメムシが嫌う香りを活用したスプレーが市販されており、それをドアや窓周辺に散布して予防する家庭も多いです。

さらに、侵入が多くて自力での対処が難しい場合には、害虫駆除の専門業者に依頼して、屋根裏や壁の中など隠れやすい場所を徹底的に点検・駆除してもらうケースもあります。日本と共通する点も多いので、参考にできるアイデアもたくさんありますよ。

カメムシ対策Q&A|よくある疑問にお答え

Q. 市販グッズと手作り、どちらが効果的?

どちらにもそれぞれのメリットがあります。市販品は、防虫スプレーやシート、忌避剤など、すぐに使えて効果も実感しやすいのが魅力です。忙しい方や、初めての虫対策で手軽に始めたい方にはぴったりです。また、製品によっては長時間効果が続くタイプや、においが少ないものなどもあり、選択肢が豊富です。

一方で、手作りグッズは、自分好みの香りや素材を選べる自由さがあり、自然派志向の方や、小さなお子さんやペットがいるご家庭にも安心して使えるのが特長です。重曹やアロマオイル、ハッカ油などを使えば、簡単におしゃれで優しい虫よけが作れます。

目的や使用場所、ライフスタイルに合わせて、両方を使い分けるのがいちばんおすすめの方法です。たとえば、玄関まわりには市販スプレー、リビングや寝室には手作りアロマスプレーなど、工夫しながら取り入れてみてくださいね。

Q. 冬に見かけたけどどうすればいい?

冬の寒い時期にカメムシを見かけた場合、それはすでに家の中に入り込んで、越冬(えっとう)しようとしていた可能性が高いです。彼らは暖かい場所を求めて、壁のすき間やカーテンの裏、押し入れの奥などにひっそりと潜んでいることがあります。

見つけたら、決して潰さず、ガムテープやティッシュなどでそっと包み、窓の外に出すようにしましょう。可能であれば、外に出したあとに周辺のすき間を点検し、再侵入を防ぐための補修をしておくと安心です。

また、換気扇やエアコンの配管まわり、玄関ドアの隙間なども見直して、冬でも侵入できるルートがないかをチェックすることが、今後の予防につながります。

Q. 窓の外に大量発生した場合の対応は?

ある日突然、窓の外や外壁にカメムシがびっしり……そんな光景に驚いた経験がある方もいらっしゃるかもしれません。これは、秋口や天候の変化のタイミングで、暖かい壁面にカメムシが集まりやすくなるためです。

このような場合、無理に追い払おうとして刺激すると、逆ににおいを放ってしまうことがあるため注意が必要です。市販のカメムシ用忌避スプレーを使用し、風向きを考慮しながら静かにスプレーするのが効果的です。スプレーは事前に散布しておくと、寄せ付けにくくなる予防効果もあります。

また、カメムシの数が非常に多くて自分では対応しきれないと感じたときは、無理せずにプロの害虫駆除業者に相談することもおすすめです。専門知識と道具を使って、安全かつ効率的に対応してくれます。

まとめ|今日からできる!カメムシ対策のポイント総整理

カメムシは、ほんの少しの工夫と日々のちょっとした習慣を取り入れるだけで、ぐんと予防しやすくなります。たとえば、窓やドアのすき間を見直してテープを貼ったり、洗濯物を取り込む前に軽くはたいてチェックしたりするだけでも効果は十分。また、ミントやレモングラスなどのハーブをベランダや玄関先に置くことで、自然な香りのバリアにもなります。

防虫対策というと構えてしまいがちですが、「できることから少しずつ」で大丈夫です。気づいたときに始めてみる、気が向いたときに見直してみる、その積み重ねが結果的に大きな違いにつながっていきます。特に初心者さんやお子さんがいるご家庭でも、優しい香りのスプレーやナチュラル素材のグッズなら安心して使えますよ。

「知らなかったから怖い」「慌ててしまった」という不安も、知識があれば落ち着いて対応できるようになります。「知っている」だけで心構えができ、対応もラクになりますから、ぜひこの記事を参考に、あなたらしいカメムシ対策を今日からはじめてみてくださいね。