日常の会話やレシピ、生活のメモなどで「つける」という言葉を目にすることは多いですよね。

しかし実際には、「浸ける」「漬ける」「浸す」という3つの漢字があり、意味やニュアンスが少しずつ異なります。

本記事では、それぞれの基本的な意味と使い方、場面別の自然な言い換え、よくある疑問まで、やさしく丁寧に解説します。

迷いやすいポイントは表やチェックリストにまとめました。今日からすぐに正しく使い分けられるようになります。

「浸ける」の基本的な意味と使い方

結論:「浸ける(つける)」は、液体の中に物を入れて一時的に作用(味・香り・色など)を与える動作を指します。単に液体に触れさせるだけでなく、「何らかの効果を狙って入れる」意識を含みます。料理や工芸、書道など幅広い場面で使われます。

理由:同じ“浸”の字を使う「浸す」と比べると、「浸ける」は行為の意図に焦点があります。短時間でも、液体から何かを「移す/付与する」目的を含むのが特徴です。たとえば、醤油に刺身を浸ける場合は味をうつす意図があり、筆を墨汁に浸ける場合は墨を吸わせる機能的目的があります。つまり、単に“濡らす”というよりも、“結果を期待した一瞬の操作”が「浸ける」なのです。

よく一緒に使う言葉(コロケーション)

言い換え・近い表現:「(液に)入れる」「くぐらせる」「しみ込ませる」「味を含ませる」「染み込ませる」などがあり、英語では dip / briefly soak / immerse quickly が近いニュアンスです。

文化的背景:「浸ける」は古くから料理だけでなく、染色や書道、工芸などの場でも使われてきました。例えば布を染料に浸けるのは「染める」の工程の一部であり、浸ける時間の長短が色合いや質感を左右します。また、茶道でも「茶筅を湯に浸ける」という表現があり、使う前の準備行為として短いが意味深い動作を表します。

具体例:

- 刺身を醤油に浸ける(食べる直前の短い動作)

- 筆を墨汁に浸ける(書ける状態にする)

- ハーブをオイルに浸ける(香りを移す)

- 天ぷらをめんつゆに浸ける(衣に軽く味をのせる)

- スポンジを洗剤に浸ける(界面活性剤の働きを少し移す)

- 果物をシロップに浸ける(短時間で甘みと香りを移す)

- ブラシをクリーナーに浸ける(汚れを浮かせる準備動作)

「漬ける」の意味と調理での重要性

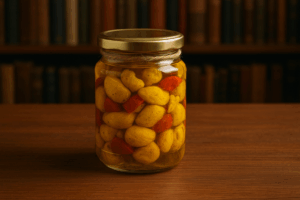

結論:「漬ける」は、食品などを液体・調味料・床(ぬか床など)に長時間入れて、味をしみ込ませたり保存・発酵させたりする行為です。

理由:「浸ける」の短い動作と異なり、「漬ける」は時間経過による変化が前提。調理・保存・発酵などの文脈で多用されます。また、温度や湿度、塩分濃度などの条件によって結果が大きく変わるため、経験と感覚が重要です。日本では古くから「漬け物文化」が発展しており、単なる保存法ではなく、季節の恵みを活かした知恵の結晶でもあります。

料理での位置づけ:

文化的背景:日本の「漬ける」は単に食品を保存する行為ではなく、「発酵による旨味の熟成」をも意味します。気候風土が湿潤な日本では、塩や米糠を活かした保存食文化が生まれ、「漬ける」は家庭の味や四季の移ろいを象徴する言葉になりました。たとえば、初夏の梅仕事や冬の白菜漬けなど、季節行事と結びつくことも多いのです。

現代の応用:最近では、伝統的な漬物に限らず、オリーブオイルやヨーグルト、はちみつに果物を「漬ける」など、現代的なアレンジも増えています。漬け込みの時間や液体を変えることで、味や香りのバリエーションを楽しむことができます。

コロケーション:浅漬け/本漬け/漬け床/漬けだれ/漬け込み/ぬか床/味噌漬け/粕漬け/はちみつ漬け/オイル漬け

「浸す」との違いと使い分けのポイント

結論:「浸す」は、物を液体の中に沈めて濡らす・湿らせる状態を表します。行為の目的よりも状態の描写に重心があります。特定の目的を伴わず、液体に“ただ触れている”“しみ込んでいる”という静かな情景を表す言葉です。詩やエッセイなどで情緒を表現するときにもよく使われます。

理由:「浸ける」「漬ける」が“意図をもった操作”なのに対し、「浸す」は液体に入っているありさま(状態)に注目した語です。液体に触れることによって物の性質が変化することはあっても、変化させる意図を強調しません。そのため、動作よりも“静的な情景”に近い語感があります。

また、「浸す」は感覚的にも心地よさや穏やかさを連想させるため、リラックスや癒しの文脈にも適しています。たとえば「手をぬるま湯に浸す」「花びらを水面に浸す」などは、感覚的で柔らかな印象を与える表現です。

コロケーション:ぬるま湯に浸す/熱湯に浸す/布を浸す/ガーゼを浸す/足を湯に浸す/髪をトリートメントに浸す/花を水に浸す/紙を薬液に浸す/手を湯に浸す

具体例:

- 布を漂白液に浸す(しみ抜きや除菌のため)

- タオルをお湯に浸す(温めてリラックス)

- 足を湯に浸す(血行をよくする)

- ガーゼを消毒液に浸す(清潔に保つ)

- 手をぬるま湯に浸す(冷えを取る)

- 花を水に浸す(しおれ防止)

日常生活での実践的な使い分け方法

結論:3語はすべて「液体に入れる」点で共通ですが、目的(何のため?)と時間の長さで選ぶと自然です。これらの使い分けは単なる語彙選択にとどまらず、日本語特有の「動作と状態の違い」を理解する良い訓練になります。

たとえば、文中で「醤油に浸ける」と「醤油に漬ける」では、読者が受け取る時間感覚や意図が異なります。特に料理のレシピや説明文では、この細かな違いが読み手のイメージを大きく左右します。

料理・食事の場面での使い分けをさらに詳しく

料理において「浸ける」「漬ける」「浸す」を使い分けることは、単に日本語表現の問題にとどまらず、調理工程の理解そのものにも関わります。たとえば、「漬ける」という行為は科学的には食材内部の水分移動や浸透圧による変化を伴い、一種の化学反応ともいえます。

一方、「浸ける」は短時間で味や香りを表面に移す操作であり、調理中の瞬発的なテクニックとして重視されます。「浸す」は、洗浄や加温といった補助的工程に多く使われ、味付けではなく準備段階や仕上げに関連する語です。

より深い理解のために、それぞれの動作を時間・目的・変化の3軸で整理すると次のようになります。

| 動詞 | 主な目的 | 作用時間 | 食材への変化 | 代表例 |

|---|---|---|---|---|

| 浸ける | 味・香りを移す | 数秒〜数分 | 表面に作用 | 醤油に刺身を浸ける、天ぷらをつゆに浸ける |

| 漬ける | 発酵・熟成・保存 | 数時間〜数日〜 | 内部まで変化 | 野菜をぬか床に漬ける、魚を味噌に漬ける |

| 浸す | 濡らす・温める・洗う | 任意 | 状態変化のみ | タオルを湯に浸す、ガーゼを消毒液に浸す |

また、料理文化の視点から見ると、「漬ける」は日本の保存食文化を象徴する行為です。ぬか漬け、味噌漬け、粕漬けなどは、地域ごとの気候や食材保存の知恵が生み出したもので、長い時間をかけて食材の旨味を育てます。

対して、「浸ける」は即興性があり、現代の料理シーンや家庭料理に多く登場します。たとえば、「焼き鳥をタレに浸ける」「パンを卵液に浸ける」など、数分で仕上がる工程です。どちらも“液体との関係”を軸にしていますが、表現の選び方で料理全体の印象が変わるのです。

さらに、国際的に見ても「marinate」「dip」「soak」といった動詞には、それぞれに近いニュアンスがあります。英語でレシピを説明する場合、「漬ける=marinate」「浸ける=dip」「浸す=soak」と意訳できますが、ニュアンスの違いは完全には一致しません。

たとえば、日本語の「漬ける」は発酵や保存を含意しますが、英語のmarinateはあくまで調味液で味をつける短時間の工程を指す場合が多いのです。この点からも、「漬ける」という語は文化的な背景を帯びた言葉であることがわかります。

また、同じ料理でも、動詞の選択で印象が変化します。

- 「魚を味噌に漬ける」→ 熟成した深い味わい(時間・文化的行為)

- 「魚を味噌に浸ける」→ 短時間の味付け(即席的な調理)

- 「魚を味噌に浸す」→ 味よりも状態を描く(料理文よりも情景描写に近い)

このように文脈に応じて動詞を選ぶことで、単なるレシピがより情緒的・文化的な表現へと変化します。料理を表現する文章では、「どんな目的で、どれくらいの時間、どんな変化を期待するのか」を意識して動詞を選ぶことが、読者の五感に響く日本語を書くための大切なポイントです。

掃除・日用品での使い分けをさらに詳しく:

生活の文脈では、目的(濡らす/作用/変化)×時間(短い/長い)で選ぶと自然です。たとえば掃除・洗濯・お手入れの場面では、液体との接触時間や目的によって選ぶ言葉が大きく変わります。

単に汚れを落とすだけの“つけ置き洗い”なら「浸す」が自然ですが、漂白剤や洗剤成分の化学反応を期待する場合は「浸ける」がふさわしい表現です。一方で、カビ取り剤や酵素液に長時間つける場合は「漬ける」と書く方が適切で、作用が継続するイメージになります。

また、日用品の手入れでも、素材によって語の選び分けが変わります。例えば、金属製のスプーンやフォークを重曹水に入れる場合は「浸す」が一般的です。液体に沈めて表面をきれいにする、という状態描写だからです。

対して、木製まな板や竹製の箸などに防腐効果を持つオイルを塗布しつつ数時間浸しておく場合は、「オイルに浸ける」と表現すると“効果を与える意図”が伝わります。そして衣類やタオルなどの長時間つけ置き洗い、つまり除菌や漂白のための工程では「漬ける」が最も自然です。

具体例:

- 布マスクを塩素系漂白液に浸す → 除菌・脱臭(短時間)

- 竹製カトラリーをオリーブオイルに浸ける → 保湿と防腐(数時間)

- タオルを酸素系漂白剤に漬ける → 白さを保つ(長時間)

- メガネを中性洗剤に浸す → 汚れを浮かす(短時間)

- ステンレスボトルを重曹液に漬ける → 水垢除去(長時間)

さらに、掃除や手入れに関する説明文やパッケージ表記では、対象の安全性や使用時間によって意図的に語を選んでいます。「○分浸してから洗い流す」とある場合は短い作用時間を意識した「浸ける/浸す」、「一晩漬けておく」とある場合は長期作用の「漬ける」が一般的です。これを理解しておくと、製品の注意書きを読むときにも意味が明確になります。

このように、掃除や日用品の文脈での言葉の選び分けを理解すると、暮らしの中の文章表現がより豊かになります。単なる“つけ置き”にも、意図や時間を意識した適切な日本語が存在することを知っておくと、生活感のある丁寧な表現が可能になります。

まとめ

3語の違いをもう一度、一覧で確認しましょう。ここでは、これまでの内容をさらに掘り下げて、使い分けの“感覚”をよりしっかり定着させていきます。たとえば、同じ液体に入れる動作でも、どんな目的でどれくらいの時間をかけるのかによって、選ぶ漢字が変わります。

また、文化的背景や表現の響きにも微妙な差があります。特に料理や掃除のような日常場面では、どの言葉を使うかで文章の印象も変わります。日本語の表現力を磨くためにも、この段階で違いを頭と感覚の両方で理解しておきましょう。

さらに、文学的な比喩表現にも注目すると、「浸す」は情緒的で詩的な響きを持ち、「漬ける」は生活感や家庭の温かさを感じさせる語です。一方、「浸ける」は動作的・機能的で、現代文やレシピなど実用的な文脈に適しています。こうした感覚の違いを意識すると、文章表現が一段と豊かになります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「浸ける」と「漬ける」はどちらを使ってもいいの?

A. 意味が異なります。短時間で作用を与えるなら「浸ける」、時間をかけて変化させるなら「漬ける」を選びましょう。

Q2. 「つけもの」はどちらの漢字?

A. 一般的には「漬物」です。発酵や保存の意味を含むため、「漬」の字を用います。

Q3. 「お風呂に浸かる」は「浸ける」と同じ?

A. いいえ。「浸かる」は自分が液体に入っている状態を表す自動詞で、「浸ける」とは用法が異なります。

Q4. レシピで「15分ほど漬けておく」と「浸けておく」はどう違う?

A. どちらも液に入れる点は同じですが、味をしみ込ませる意図が強いなら「漬けておく」が自然です。短時間で表面に味をのせたいときは「浸けておく」でもOKです。

Q5. 「味をしみ込ませる」の自然な言い換えは?

A. 「味をなじませる」「下味をつける」「味を含ませる」などが使いやすいです。

Q6. 「浸ける」と「漬ける」はなぜ漢字が違うの?

A. 「浸」は“液に入れる”のイメージから派生し動作の意図を表しやすく、「漬」は“ひたす+土(しるし)”の構成から長時間で変化を伴う語として定着しました(一般的な国語的整理)。

Q7. ビジネス文書ではどの表現が適切?

A. 目的が伝わりにくい場合は、「液に入れる」「調味液に入れておく」「発酵させる」など、説明的な言い換えにすると誤解を避けられます。

Q8. 「つけ置き洗い」は漢字で書く?

A. 生活文ではかな書きが読みやすく無難です。意味を厳密に出したい文章では、意図に応じて「浸け置き(短期の作用)」「漬け置き(長時間の変化)」と書き分ける方法もあります。

Q9. 「浸す」と「浸ける」で迷ったら?

A. 目的と時間で判断しましょう。濡らすだけなら浸す、効果をねらう短時間なら浸ける、長時間で変化させるなら漬けるです。

迷ったら、目的(濡らす/作用/変化)と時間(短い/長い)で選べばOKです。